#マイノリティ#障害#環境

大学図書館における

障害のある学生支援のあり方とは?

松戸 宏予佛教大学 教育学部教授

Introduction

どの学生にとっても利用しやすい大学図書館とは?

松戸宏予教授は、大学図書館における障害のある学生への支援のあり方について、日本・英国の事例を基に研究している。

障害のある学生にとって

利用しやすい大学図書館とは?

大学の図書館は、すべての学生にとって利用しやすく、必要な情報にアクセスしやすい場所であることが望ましい。しかしLD(学習障害)やADHD(注意欠陥/多動性障害)、高機能自閉症など、発達障害のある学生にとっては、十分な環境が整っているとはいえない現状がある。松戸宏予教授は、障害のある学生に対し、大学図書館はどのような支援ができるのかをテーマに、2010年より研究を続けている。その頃、「障害者権利条約」を批准するために「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)が2013年に制定された(2016年施行)。同法では、合理的配慮の提供が、国公立の学校で義務化(私立学校は努力義務、2024年4月より義務化)された。「しかし大学図書館の関係者からは、『図書館も外部委託が多く、専任職員が減ってきて、ノウハウやモチベーションの維持が難しい』といった悩みが聞かれました」と言う。

イギリスの大学図書館の

障害学生支援を調査

望ましい大学図書館の支援のあり方を探るため、松戸教授は、日本が特別支援教育制度のモデルの1つとしているイギリスに注目し、大学図書館の障害のある学生支援について研究を行った。2010年度と2011年度に、イギリスの49校のウェブサイト分析と11校の訪問調査を実施。その結果、イギリスの大学図書館では、障害のある学生に対して、人的支援や支援テクノロジーソフトの提供、学習環境整備の3方面から支援がなされていることが明らかになった。

「LD学習者のために、テキストの読み上げ機能などの支援テクノロジーソフトを提供する他、学習者の主体的な学びを育成するために、情報リテラシースキルのワークショップも積極的に開催されていました」と言う。

中でも松戸教授が注目したのは、障害のある学生支援が、大学図書館だけでなく、関係者の連携によって展開されていることだった。「障害のある学生支援担当の司書が図書館にも配置されており、学生支援課の障害のある学生支援担当や情報システム課など複数の部署と密に連携して個々の学生のニーズに応じた支援を提供する体制が整っていました」

日本の大学図書館の

取り組みから

明らかにした

障害のある学生支援の特徴

イギリスの支援の充実ぶりに対し、日本の大学はどうか。松戸教授は、日本の大学図書館に対する調査も行っている。2019年、障害のある学生支援に取り組んでいる11の大学図書館に対し、丹念な聞き取り調査を実施。また全国460の大学図書館に質問紙調査を行い、学習環境整備や間接支援、人的支援などについて、障害のある学生支援の実施状況や課題も浮き彫りにした。とりわけ「日本では、支援以前に、障害のある学生が支援を要請するのを躊躇する傾向があり、支援の必要性が見えにくいところがあります」と指摘する。

2020年には、障害のある学生支援に積極的に取り組んでいる全国16の大学図書館を調査し、障害のある学生に対する支援の特徴を抽出し、可視化することを試みた。

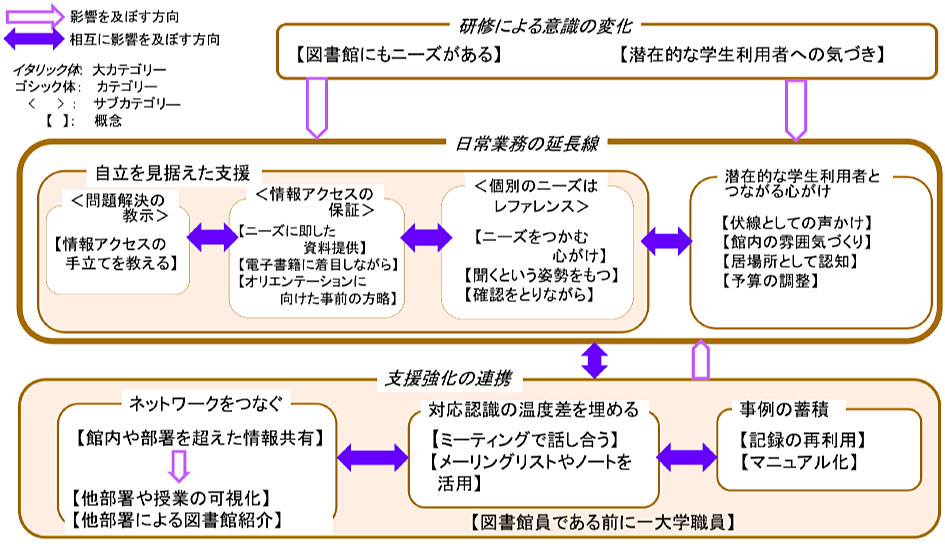

Hiroyo,Matsudo.,Kumiko,Noguchi.,& Takenori, Noguchi. Process of Implementing Support for Students with Disabilities at Sixteen Japanese Academic Libraries. New Review of Academic Librarianship, 2024 Dec. https://doi.org/10.1080/13614533. 2024.2417412を基に松戸が加工。

Hiroyo,Matsudo.,Kumiko,Noguchi.,& Takenori, Noguchi. Process of Implementing Support for Students with Disabilities at Sixteen Japanese Academic Libraries. New Review of Academic Librarianship, 2024 Dec. https://doi.org/10.1080/13614533. 2024.2417412を基に松戸が加工。

それによると、支援の特徴は、大きく3つのカテゴリーに分けられる。第1に「日常業務の延長」、第2に「研修による意識の変化」、そして、第3が「支援強化の連携」だ。

(1)日常業務の延長

日常業務の延長では、障害のある学生に対して①自立を見据えた支援を行っていること。また、図書館に来館した障害のある学生から図書館員へ問い合わせや依頼がない場合、②図書館員が潜在的な学生利用者とつながる心がけを行っていたという。

①自立を見据えた支援

自立を見据えた支援では、情報へのアクセスの手立てを教えるなどの「問題解決の教示」や、学生のニーズに応じた資料を提供する「情報アクセスの保証」、また各学生がどのようなニーズを持っているのかをつかもうとする心がけや聞く姿勢を持つ「個別のニーズはレファレンス」といった支援が行われていた。

②潜在的な学生利用者とつながる心がけ

日頃から学生に積極的に声かけを行うなど、誰もが気軽に来られるように館内の雰囲気をつくることや、学生にとって図書館は『居場所』としての意味も持っていることを図書館員が認識し、受け入れる姿勢を持っていることなどが挙げられるという。

(2)研修による意識の変化

この支援の背景にあるのが、第2の特徴にあたる「研修による意識の変化」だという。「2016年の障害者差別禁止法の施行に伴って、学内外で研修会が実施されるようになり、図書館職員は、障害のある学生の特徴や対応について学ぶ機会が増えました。研修を受けたことで、『図書館にもニーズがある』『そうしたニーズのある学生を意識するようになった』といった、意識の変化が見られました」

(3)支援強化の連携

さらに第3の特徴として、最も松戸教授が重視するのが、図書館での「支援強化の連携」として、「ネットワークをつなぐ」ことだ。「図書館内だけでなく、学生支援課など部署を超えて情報を共有していることがわかりました。また図書館職員それぞれによる対応や認識の差を埋めるため、週に1回あるいは月に1回の頻度で図書館職員が情報共有することも重視されていました」

調査した16大学の中でも特に図書館と部署間の連携がとれている3大学について、松戸教授は訪問・見学による調査も行った。「他部署との連携が密に取れていることはもちろん、大学を挙げて『ダイバーシティ』を謳い、大学図書館における支援も大学の取り組みの一環としてなされている点が印象的でした」と振り返っている。障害のある学生に対する支援を充実させることは、すべての学生に優しい図書館、誰もが利用しやすい図書館につながっていく。松戸教授は、そうした大学図書館をめざして研究に取り組んでいる。

BOOK/DVD

このテーマに興味を持った方へ、

関連する書籍・DVDを紹介します。

-

『読みたいに応える図書館 第2回 公共・学校・大学図書館の読書バリアフリー実践』

https://bangumi.ouj.ac.jp/v4/bslife/detail/01B00009.html 放送大学 -

『日英のフィールド調査から考える学校図書館における特別支援教育のあり方』 松戸宏予/ミネルヴァ書房

-

『大学図書館における障害学生支援のための方略に関する実証的研究』

https://kaken.nii.ac.jp/ja/grant/KAKENHI-PROJECT-20K12566/ 科研サイト

教員著作紹介

-

『学校司書のための学校図書館サービス論』(学校図書館問題研究会編)樹村房(分担執筆)

-

『英国の大学図書館で取り組む特別支援プロジェクトの検証』

https://kaken.nii.ac.jp/ja/grant/KAKENHI-PROJECT-20K12566/科学研究費助成事業 研究成果報告書

表彰

-

学校図書館賞 日本学校図書館振興会、全国学校図書館協議会 2008/06

-

第38回日本図書館情報学会奨励賞受賞 日本図書館情報 2009/11

松戸 宏予/ 佛教大学 教育学部教授

MATSUDO Hiroyo

[職歴]

- 1993年4月~1998年3月 (社)青年海外協力協会職員

- 2007年12月~2009年3月 筑波大学・非常勤講師

- 2010年4月~2013年3月 佛教大学 教育学部 教育学科 講師

- 2013年4月~2020年3月 佛教大学 教育学部 教育学科 准教授

- 2020年4月~現在に至る 佛教大学 教育学部 教育学科 教授