#地域#日本#京都#伝統

新しい観光事業創造に寄与する

エフェクチュエーションとは?

若林 靖永佛教大学 社会学部教授

Introduction

不確実性の高い新事業や新市場の創造に有効な論理として「エフェクチュエーション」が注目を集めている。若林靖永教授は、事例分析を通して、エフェクチュエーションの有効性を実証している。

新事業・新市場の創造に

有効な行動原理

「エフェクチュエーション」

かつて地域に賑わいをもたらすものだった伝統産業は、需要の減少や担い手不足によって、いまやその多くが衰退の危機にさらされている。一方で、地域活性化の切り札と位置づけられている観光業でも、オーバーツーリズムや地域資源の磨き上げ不足などにより、持続的な地域振興につながらないという課題が浮き彫りになっている。

若林靖永教授は、マーケティング研究の専門家として、京都の伝統産業や観光産業の振興に尽力してきた。最近、観光による新市場の創造や伝統産業の新たな展開、地域活性化の有効な論理として、「エフェクチュエーション」に注目している。

「エフェクチュエーションとは、新市場や新規事業など、不確実性の高い課題に何度も成功を収めている熟達した起業家に見られる思考プロセスや行動パターンを体系化した理論で、バージニア大学ビジネススクールのサラス・サラスバシー教授によって提唱されました」と説明した若林教授。まず目標を設定し、ターゲットとする市場を定め、顧客ニーズや競合商品・サービスを分析し、利益を算出するというように、目的主導で最適な手段を追求するのが、「コーゼーション」といわれる従来のマーケティング戦略だ。しかしまだ市場にない新しい製品やサービスを創造する場合、このやり方は通用しない。「それに対し、未来は予測不可能であるという前提のもと、手段主導で不確実性をコントロールすることによって現状を打開し、新しいものを構築していくのがエフェクチュエーションです」

若林教授によると、さまざまな先行研究で、新市場を生み出すプロセスにエフェクチュエーションの有用性や課題などが明らかにされており、日本での展開を広げたいと考えている。そこで鎌田直美先生(安田女子大学)との共同研究で、建築家で起業家の山川智嗣氏が経営する株式会社コラレアルチザンジャパンが、富山県南砺市井波ですすめる、ユニークな宿泊事業「Bed and Craft(BnC)」に焦点を当て、エフェクチュエーションの論理を用いて分析し、観光分野におけるエフェクチュエーション活用の可能性を実証しようと試みた(鎌田直美・若林靖永「建築家・山川智嗣の観光事業創造・展開プロセス―エフェクチュエーションの物語分析―」『観光マネジメントレビュー』2023年3巻pp.16-31.)。

独自の宿泊事業の創造・展開を

エフェクチュエーションの論理で分析

井波は伝統工芸品の井波彫刻の産地として知られ、現在約200人の彫刻師が活動している。この井波に移住した山川氏が、「職人に弟子入りできる宿」をコンセプトに開業したのがBnCだ。特徴は、作家と宿泊者をつなぐ「マイギャラリー制度」、建物所有と作家支援を合わせた「オーナーシップ制度」という独自の運営の仕組みを構築したところにある。彫刻、陶芸、漆芸などの地元の職人を迎え、各作家のギャラリーのような空間を実現。宿泊者は、職人の工房でクラフト体験を行うことができるという。BnCはコロナ禍を除いて右肩上がりに売上を伸ばし、現在6棟を展開するまでに成長している。

本研究では、このBnC事業創造・展開における山川氏の意思決定や行動について精緻な物語分析とエフェクチュエーション分析を実施し、そのプロセスを75項目にわたって記述し、始点から終点までの期間を12サイクルで示した。

エフェクチュエーションの

五つの原則

- ① 手中の鳥

目的主導ではなく、既存の手段主導で何か新しいものを作る。 - ② 許容可能な損失

期待利益の大きさではなく損失が許容可能かに基づいてコミットする。 - ③ クレイジーキルト

コミットする意思を持つすべての関与者と交渉し、パートナーシップを築く。 - ④ レモネード

予期せぬ事態を避けるのではなくむしろ偶然を梃子として活用する。 - ⑤ 飛行中のパイロット

コントロール可能な活動に集中し、予測ではなくコントロールによって望ましい成果を帰結させる。

「分析の結果、『アイデンティティ』の転換による『クレイジーキルト』が事業創造を駆動し、新たな大目的のもと、次々と新たなパートナーと新たな手段を増やして活動を拡張させ、さらにその新しいパートナーがもたらす新たな目的が転機を生み、その経路をもとにコロナ禍を徹底的な『パイロット』と『レモネード』で対応し、売上を拡大したと要約しました。つまり事業の創造、展開、転機において、起業家のエフェクチュアルな行動と意思決定が積み重ねられたことが確認できました」

とりわけこのプロセスを大きく駆動した要因として、山川氏が自己認識を変容し、他者とのフラットな相互作用の中で共につくりあげるという間主観的行動を活性化させたことに注目。「このパラダイム転換が、新市場の創造につながるダイナミックな『クレイジーキルト』をつむぎ出すことにつながったと言えます」と分析する。

また本事例では、目的が非階層的に現れるメカニズムも確認された。「目的と手段が連鎖する一般的な階層構造のようにロジカルに導かれるものではなく、新しいパートナーによってもたらされる小目的が、あたかも幹から新葉が芽吹くかのように新たに誕生していく。このことが創造性を豊かにしました」。エフェクチュエーションの論理を手がかりに行動することで、従来とは異なる新たな観光事業を創造し、展開できることを明らかにした。

個人を尊重し、社会を豊かにする

マーケティングを追求

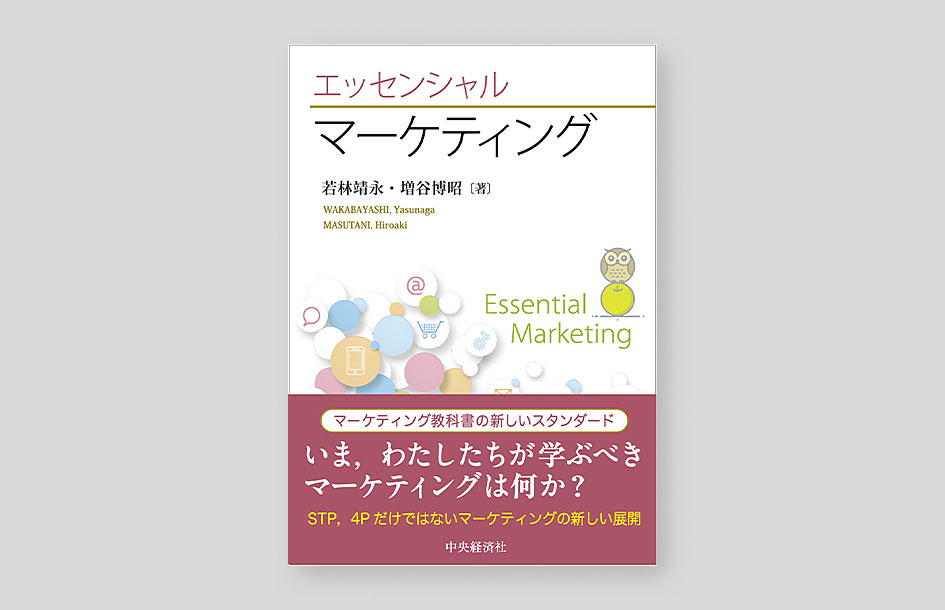

「4月に中央経済社から『エッセンシャル マーケティング』という教科書を出版しました。企業や組織、あるいは消費者のいずれの立場に立つかによって手法は異なりますが、いずれにしてもマーケティングの目的は、社会のさまざまな経済活動を通じて個々人の幸福・ウェルビーイングを追求することにあります。」と若林教授。直接的には企業の利益獲得の手段ではあるが、望ましいマーケティングは、それを超えて、個人を尊重し、社会を豊かにするものになる。その信念の下、さまざまな領域・テーマについて研究・実践を行っている。

BOOK/DVD

このテーマに興味を持った方へ、

関連する書籍・DVDを紹介します。

-

「考える方法を学ぶ〜クリティカルシンキング入門〜」佛教大学OLC ビジネスコース

-

『2050年 超高齢社会のコミュニティ構想』 若林靖永、樋口恵子 編/岩波書店

-

『ITと現代ビジネス: 実践から学ぶ経営・実務・技術』

渕崎 正弘・若林 靖永 監修、藤田 哲雄 著/京都大学学術出版会

教員著作紹介

-

『エッセンシャル マーケティング』中央経済社

-

『商品開発・管理の挑戦―デザイン、ラグジュアリー、ブランド、社会課題―』晃洋書房(共著)

-

『商品開発・管理の新展開』中央経済社(分担執筆)

-

『2050年 新しい地域社会を創る』東信堂(分担執筆)

表彰

-

第35回全国大会優秀発表賞(商品開発・管理学会)

-

第25回全国大会優秀発表賞(商品開発・管理学会)

若林 靖永/ 佛教大学 社会学部教授

WAKABAYASHI Yasunaga

[職歴]

- 1994年4月~1997年3月 京都大学・経済学部・助教授

- 1997年4月~2022年3月 京都大学・大学院経済学研究科・教授他歴任

- 2006年4月~2022年3月 京都大学・経営管理大学院・教授

- 2022年4月~ 佛教大学・社会学部・公共政策学科・教授

[その他]

- 京都市伝統産業活性化推進審議会会長、京都市観光振興計画会長、京都市観光マネジメント会議議長、京都市商業振興アドバイザリー会議議長、京都市消費生活審議会会長、特定非営利活動法人 教育のためのTOC日本支部理事長などを歴任