#地域#障害#マイノリティ

精神障害に対するスティグマを軽減する

協同創造プログラムを開発。

中西 英一佛教大学 保健医療技術学部准教授

Introduction

精神障害を持つ人は、常に社会や他者、そして自らの中にあるスティグマ(偏見・差別)に直面している。中西英一准教授は、そうしたスティグマを低減する新たなアプローチのプログラムを開発。その効果を検証している。

精神障害を持つ人を取り巻く

社会・個人のスティグマ

(偏見・差別)

精神障害を持つ人は、その多くが症状だけでなく、さまざまなスティグマ(偏見・差別)に苦しめられている。

「スティグマには、例えば個人レベルとして精神障害に対する無知・無理解、それに伴う不当な態度や行動といった市民のスティグマや、精神障害を持つ人が自分自身に対して抱くセルフスティグマ、そして社会構造的なレベルとして精神障害者への支援が乏しいといった、制度や法律が十分整っていないことによるものがあります。」と、中西英一准教授は説明する。

スティグマは、社会のあらゆるところ、あらゆる人の内に存在している。それは医療従事者も例外ではないという。「2020年、兵庫県にある精神科病院で、医療従事者による患者への虐待が報道されました。こうした虐待を生み出す背景には、医療や社会福祉関連職種の精神障害者に対する根強いスティグマがあると考えられます」。中西准教授によると、いくつかの先行研究でも、精神保健に関わる専門家と一般の人々の精神障害を持つ人に対する態度は、ほとんど同じであり、場合によっては専門家の方が一般の人より否定的であると報告されているという。精神障害を持つ人々は、常にこうした社会や他者、そして自分自身の中にもあるスティグマに直面しながら生活しているのだ。

「どうしたら精神障害を持つ人に対するスティグマを低減することができるのか」。中西准教授は、その答えを求めて研究を続けている。

「違い」を強調するのではなく

対話を通じて「共通点」を見つける

「精神障害に対するスティグマを除去するために不可欠なのが、教育です」と中西准教授。これまでスティグマを効果的に低減するための教育プログラムの開発に取り組んできた。

「最も一般的で従来型の教育のアプローチは、精神障害を経験した当事者に話を聞くことです。ところがこの方法では、かえって偏見を助長し、否定的な態度や行動を引き起こすことが、これまでの研究で報告されています」と言う。当事者の体験談は、どれほど深刻であっても、聴く側には「他人事」であり、「自分とは違う人のこと」という認識を強固にしてしまうというのだ。

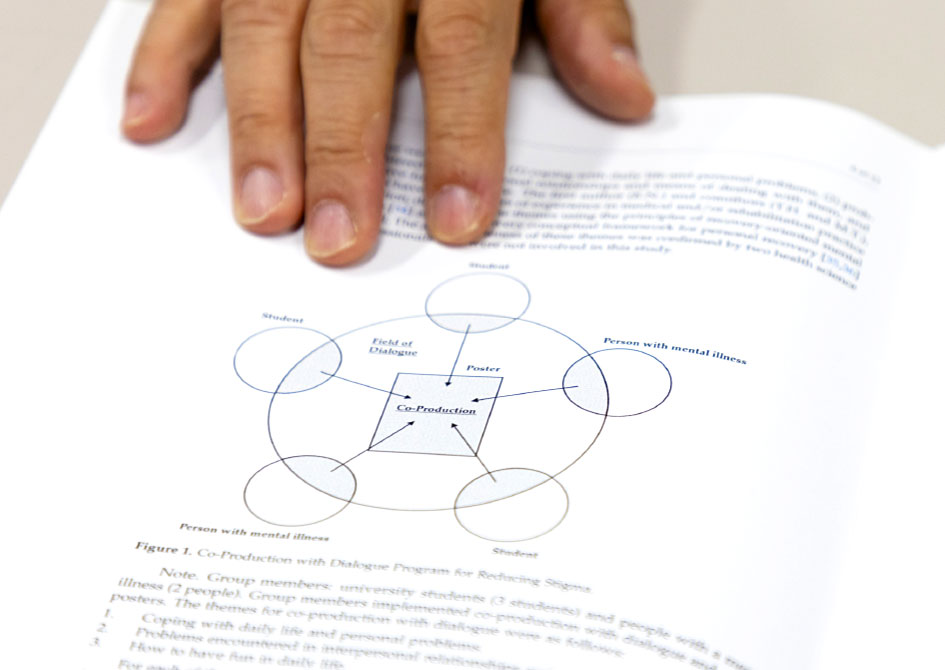

それに対し、中西准教授が見出したのが、「違い」を強調するのではなく、対話を通じて「共通点」を見つけるというアプローチだった。開発したのが、「協同創造を用いたスティグマ消失プログラム(Co-Production with Dialogue Program for Reducing Stigma:CPD-RS)」だ。実際に学生と精神障害者を対象にCPD-RSプログラムを実施し、スティグマ低減効果を検証している。

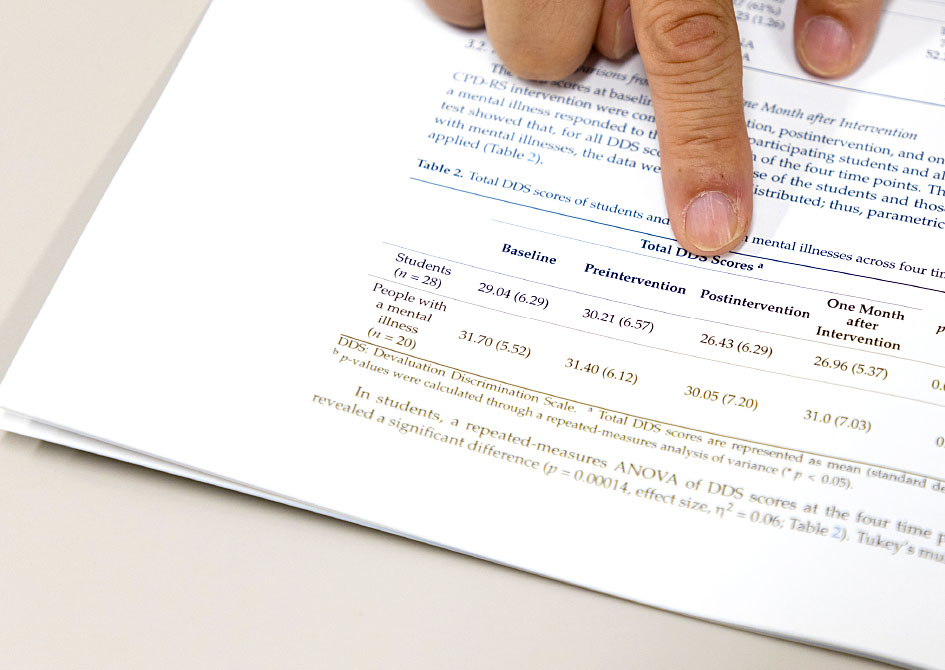

CPD-RSは、次のようなプロセスで構成されている。まず受講生2~3名と精神障害者2名のグループに分かれ、グループで学生と精神障害者が日常生活をテーマに対話し、その内容を記したポスターを作成する。続いてグループごとに発表した後、最後に振り返りを行う。研究には、作業療養学科で学ぶ学生28名と精神障害のある地域在住者20名が参加。中西准教授は、プログラムによる介入前後、さらに1ヵ月後に、日本語版Linkスティグマ尺度(DDS)を用いて学生のスティグマ、そして精神障害者のセルフスティグマを評価した。

協同創造による

スティグマ低減プログラムの

スティグマ軽減効果を確認

スティグマ評価の結果、精神障害者のDDSのスコアに有意な変化は見られなかったものの、学生のDDSのスコアは、プログラム実施前後で有意に低減し、1ヵ月後も低減が維持されたことが明らかになった。「これはCPD-RSが、学生の精神疾患を持つ人に対するスティグマを低減に効果的である可能性を示唆しています」と中西准教授。

また介入後に実施したアンケートの自由回答では、学生・精神障害者のいずれにも「生活について、同じような悩みを抱えていると感じた」という記述が見られたという。「精神障害を持つ人も、幻聴などの症状で困っているというより、人間関係や金銭問題といった、学生と同じ悩みを持っていることが見えてきました。また対話の中では、学生の悩みに対し、精神障害者が助言するという場面もあり、両者の関係が対等なものへと変化していくことも見て取れました」と言う。これらは、CPD-RSを通じて学生と精神障害者が互いを尊重し、理解し合う関係を育める可能性を示したといえる。

とりわけ中西准教授の目を引いたのが、学生のスティグマの低減効果が、1ヵ月後も維持された点だ。「これまでスティグマの低減効果の持続について実証した研究はあまりありません。その意味でも、本研究は研究を続けていくことで重要なエビデンスになるのではないかと考えています」

続く研究では、一般の成人と精神障害者を対象にCPD-RSを実施し、その効果の検証を試みている。今回はプログラムの実施前後に加えて、3ヵ月後、6ヵ月後と、さらに長期にわたってスティグマ低減効果が持続するかについても調査を行っている。

「CPD-RSの十分な効果が実証できれば、今後、実際の教育に役立てていきたい。一般市民の方々向け、医療・社会福祉の専門家を目指す学生向け、また医療従事者向けにCPD-RSのフォーマットをつくり、多様な人に実施していきたいと考えています」としつつ、研究を通じて得た知見の提供や政策提言も積極的に行っている。精神障害を持つ人々が、偏見や差別を受けずに生活できる社会を目指し、今後も尽力し続けていく。

BOOK/DVD

このテーマに興味を持った方へ、

関連する書籍・DVDを紹介します。

-

『アサイラム―施設被収容者の日常世界』E.ゴッフマン/誠信書房

-

『精神障害者差別とは何か』グラハム・ソーニクロフト/日本評論社

-

『障害者差別を問いなおす』

荒井裕樹/ちくま新書 -

『「感動ポルノ」と向き合う 障害者像にひそむ差別と排除』

好井裕明/岩波書店 -

『季刊 福祉労働175号 特集1:障害の社会モデルから人権モデルへ』

現代書館

教員著作紹介

-

『作業療法に役立つ臨床推論』三輪書店(分担執筆)

-

『地べたから考える精神科作業療法』CBR

-

『知覚に根ざしたリハビリテーション[実践と理論]』CBR

-

『障害受容からの自由―あなたのあるがままに』CBR

中西 英一/ 佛教大学 保健医療技術学部准教授

NAKANISHI Eiichi

[職歴]

- 1992年4月~2004年3月 医療法人内海慈仁会・姫路北病院・作業療法士

- 2004年4月~2020年3月 藍野大学・医療保健学部・准教授

- 2020年4月~現在に至る 佛教大学・保健医療技術学部・准教授