#学校#子ども#こころ

いじめや不登校の背景に潜む、

子どもたちの「生きづらさ」を解き明かす。

原 清治佛教大学 教育学部教授

Introduction

コロナ禍を経て、いじめや不登校が増加している。その背景に、子どもたちの間に「生きづらさ」が蔓延している現状を見る原 清治教授は、教育社会学の視点からその要因を探り、解決策を見出そうとしている。

コロナ禍を経て、ネットいじめや不登校が

全方位に広がっている

いじめや不登校、今、学校現場が抱えるさまざまな課題に対し、原 清治教授は、「生きづらさ」が蔓延していると指摘する。

原教授は、子どもの心理に焦点を当てる教育心理学や学習内容・システムに注目する教育方法学などの従来のアプローチだけではなく、教育社会学の視点から、実際に学校現場を観察し、子どもや教師、保護者にインタビューを行い、また統計調査を実施するなど、多様な手法でデータを積み重ね、臨床学的に分析することで、課題の背後にある要因に迫り、解決策を見出そうとしている。

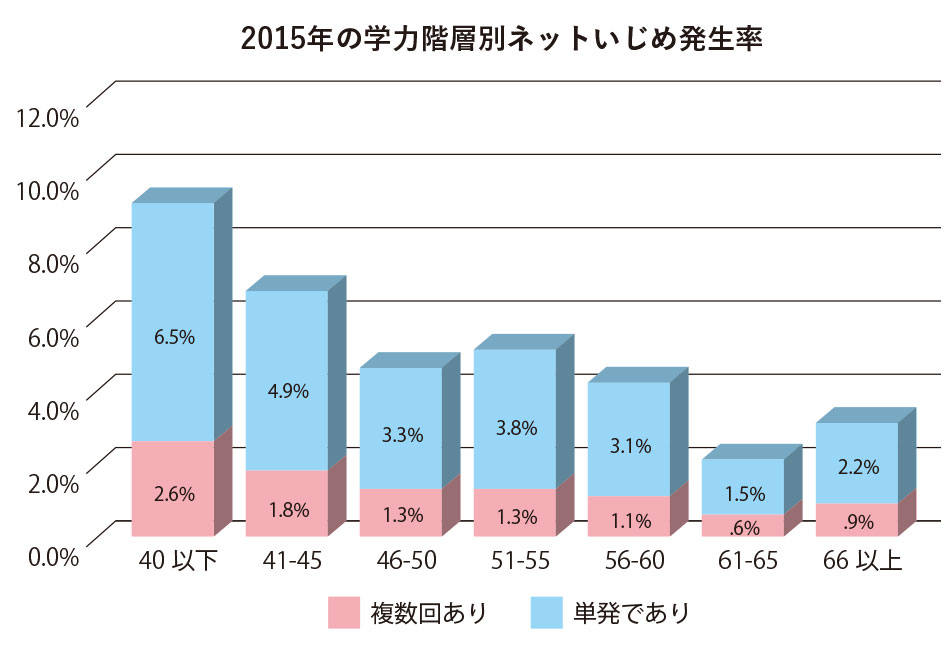

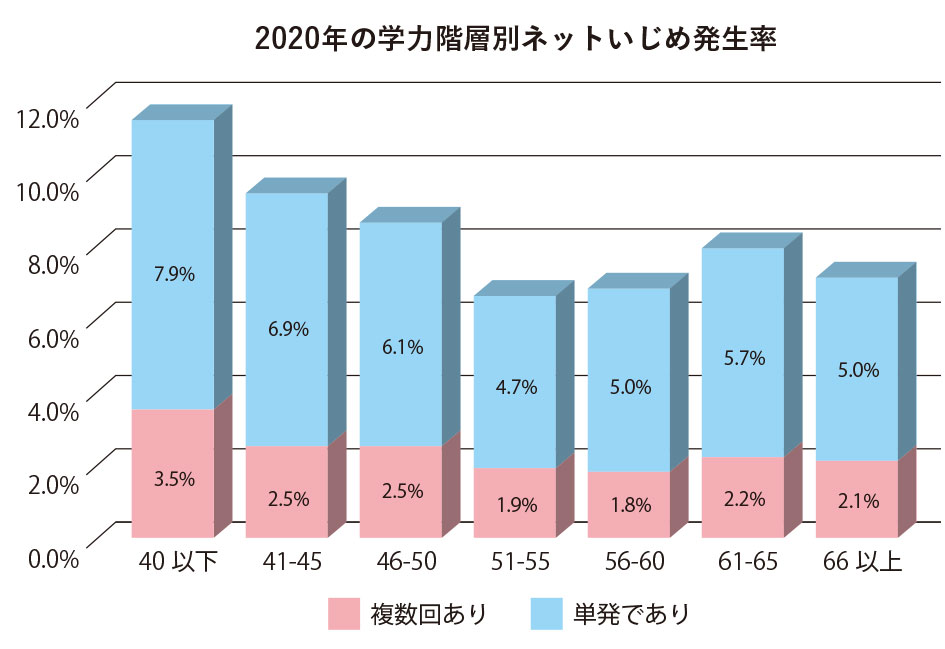

その一つとして原教授は、2010年頃から子どもたちの間で増加してきた「ネットいじめ」に焦点を当てた調査研究を行ってきた。2015年~16年、さらに2020年~21年の2度にわたって、近畿地方の高校生を対象に、ネットいじめに関する大規模調査を実施。2015年から20年にかけて、ネットいじめの発生率が5.7%から8.7%へと増加していることを明らかにした。とりわけ原教授が注目したのは、学力階層別のネットいじめの発生率だ。

「ネットいじめの発生率を学力階層ごとに見ると、2015年には、特に学力下位層(偏差値40以下)の学校群で、高い傾向が見られました。ところが、コロナ禍が直撃した2020年の再調査では、様相が一変していました」と原教授。それによると、学力下位層の結果は横ばいだった一方、2015年の調査ではネットいじめの発生率が最も低かった学力上位層(偏差値61-65)の学校群で、ネットいじめの発生率が高くなっていたというのだ。しかもこれらのデータは、現実世界でのリアルないじめや不登校の出現率と、強い相関が見られることもわかった。

この背景にあるのが、子どもたち自身も説明できない「生きづらさ」だという。「コロナ禍は、ネットいじめのリスク構造を一気に全方位化しました。いまや勉強ができる子も、できない子も、等しく『生きづらさ』を抱えている現状が見えてきます」と語る。

教室の「磁場」の乱れが

「生きづらさ」を助長している

ではなぜ、学校現場はこれほどまでに生きづらいのか。

原教授が指摘する要因の一つが、子どもたちの人間関係の縮小だ。「コロナ禍に『マスクをしなさい』『壁を向いて食事しなさい』と制約され、コミュニケーションの機会を失った子どもたちは、いまや『親しくない相手とは話さない』ことを自然に受け入れるようになってしまいました。その結果、教室は『島宇宙』と化しています」と言う。原教授は、かつて社会学者の宮台真司が提唱した「島宇宙」という概念も援用しながら、教室という空間に、2人か3人の小さな島状のグループが林立し、相互に交流しない状態を説明した。子どもたちは、小さな島に居場所をつくるが、そこから外れた途端、「行き場がない」と感じ、それが不登校という選択につながってしまうという。

こうした子どもたちのコミュニケーション不全を問題視するのは、まだ分析の第一階層に過ぎない。原教授はさらに深く掘り下げて問題を読み取ろうとする。そこで見出したのが、「コロナ禍にスクールカースト、すなわちクラス内での序列が強化された」影響だ。「クラス内で発言力や影響力を持つ『一軍』の子どもらに対し、二軍・三軍の層は、自分の意見を表明することすら難しい。こうした序列による力の偏りが、発言や行動の自由を奪い、子どもたちを委縮させます」。原教授は、教室内のパワーバランスが崩れた状態を「磁場の乱れ」と表現し、ここに「生きづらさ」の要因を見る。

さらに「磁場の乱れ」は、教師にも影響する。力関係の崩れたクラスでは、担任教師が疲弊し、いじめや不登校が増え、教師も病むという悪循環に陥っていると指摘する。

原教授は、2025年に3度目の調査を行い、2015年からのパネルデータを接続することで、より精緻な分析に挑んでいる。「どのような空間にいじめや不登校が発生しやすいのか。その『磁場』が発生する条件が分かれば、対応策も考えることができます」と期待する。

データを蓄積して「診断」するだけでなく

「処方箋」を示すことが、子どもたちを救う

いじめへの対策について、現状では最適解が見出されているとはいえない。日本の現行制度では、「いじめ防止対策推進法」に基づき、主として被害者救済を目的にしたものになっている。一方韓国は、加害者を厳しく断罪する仕組みを取っているが、原教授は、「どちらの対策にも限界があり、子どもたちを救っていません。必要なのは、『第三の道』です」と説く。

その可能性の一つとして提示したのが、複数担任制を取り入れることだ。兵庫県や京都府でも、チーム担任制を取り入れている学校があるという。またもう一つ事例として、劇作家・演出家の平田オリザ氏が提唱する、演劇的手法を使ってコミュニケーションや自己表現を実践的に学ぶ試みを行っている兵庫県の小学校を挙げた。「この手法を一般化できれば、全国の子どもたちを救えるかもしれません」

原教授がこう語るのも、「データを収集し、『診断』するだけでなく、その『処方箋』まで示すことが、研究者の責務だ」という信念があるからだ。「我々研究者が学問分野を横断して連携し、具体的な方策まで提示していくこと、それが教育学の役割だと考えています」と強調する。

将来的には、学問横断的な研究・臨床拠点をつくり、子どもたちや先生方の困りごとに対応できる体制を整えることを構想する。原教授の尽力が、学校を子どもたちにとって安心できる場に再生し、子どもたちが抱える「生きづらさ」を解消する力強い一助となるかもしれない。

BOOK/DVD

このテーマに興味を持った方へ、

関連する書籍・DVDを紹介します。

教員著作紹介

-

『ネットいじめの現在(いま)』ミネルヴァ書房

-

『新しい教職教育講座教職教育編 教育実習・ 学校体験活動』ミネルヴァ書房

-

『新しい教職教育講座教職教育編 特別活動』ミネルヴァ書房

-

『特別活動と生徒指導』協同出版

-

『学修支援と高等教育の質保証Ⅱ』学文社

表彰

-

2024/02 文部科学省

文部科学大臣表彰(社会教育功労者) -

2021/06 京都府

京都府行政委員会等委員功労者 京都府行政委員会等委員功労者 -

2020/11 京都府

令和2年度 京都府教育功労者表彰(社会教育功労) -

2020/10 文部科学省

文部科学大臣表彰(私立学校審議会委員功労者) -

2015/12 京都市教育委員会

京都市教育功労賞 高等学校教育功労