#歴史#日本#伝統

柳田国男が残した

神道研究の足跡を追う。

渡 勇輝佛教大学 歴史学部講師

Introduction

民俗学の分野で著名な柳田国男(やなぎたくにお)だが、実は神道についても重要な見解を多く残している。渡 勇輝講師は、柳田が参加した「神道談話会」から、黎明期の神道研究と、柳田の神道論の出発点を探った。

神道について

多くの見解を残した柳田国男

柳田国男(1875-1962)は、日本の民俗学を確立させた人物としてよく知られている。『遠野物語』をはじめ、日本各地に残る生活に根差した伝承を収集した著作は、今でも多くの人に読まれている。「その柳田国男が、実は神道研究でも大きな足跡を残していることは、あまり知られていません」と語るのは、渡 勇輝講師だ。

渡講師によると、柳田の膨大な著作の中には『神道と民俗学』や『氏神と氏子』など、神道に関わる論考や講演録も数多く含まれているという。しかしこれまでの研究では、それらの論考も、柳田の民俗学の学問形成過程に位置づけられ、近代神道史や神道研究という文脈では、ほとんど捉えられてこなかったという。渡講師は、改めて近代神道史の中に柳田を置き、そこで柳田が自らの神道論をどのように形成していったのか、その出発点を明らかにしようとしている。

とりわけ面白いのが、渡講師が、当時の時代状況や多様な人物との関わりから、柳田にアプローチするところだ。柳田が参加していた研究会や講演会の記録をたどって、そこでどのような人たちと関わり、それが柳田の思想形成にどう影響を及ぼしたのかを探っている。

焦点を当てる研究会の一つが、「神道談話会」だ。渡講師は、この談話会が、黎明期の神道研究において、極めて重要な研究の場の一つだったと見ている。そこで『神社協会雑誌』をはじめ、当時の雑誌などに掲載された神道談話会の開催記録や講演録、彙報を読み込み、参加者や議論された内容を詳らかにした。

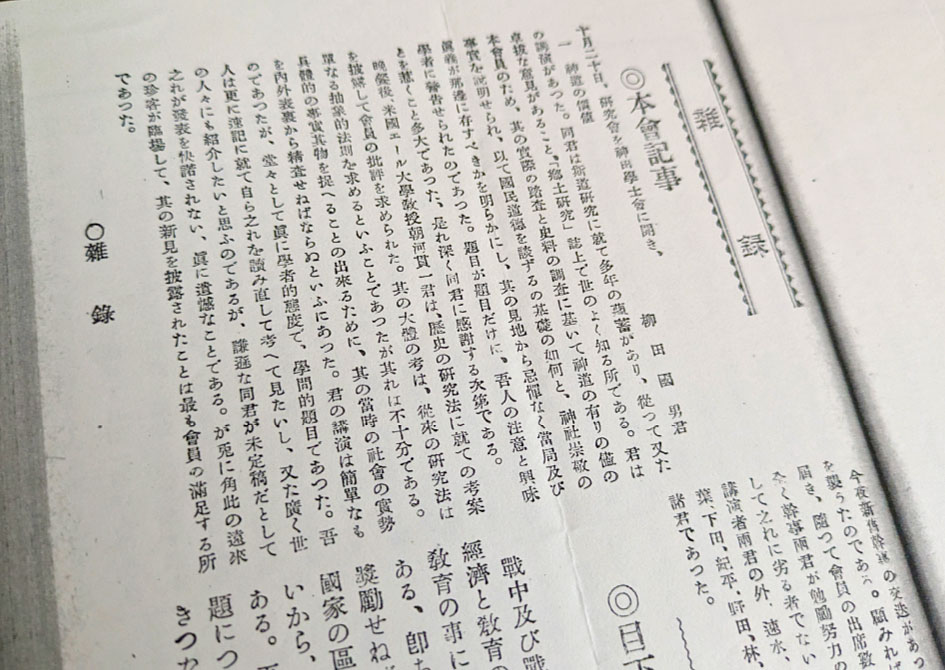

全国神職会の機関誌『皇国』。1922年の彙報に、柳田が神道談話会で「沖縄の神道と大和の神道」を講演したという情報がある。同年には、折口信夫が『皇国』に「現行諸神道の史的価値」を載せている。

全国神職会の機関誌『皇国』。1922年の彙報に、柳田が神道談話会で「沖縄の神道と大和の神道」を講演したという情報がある。同年には、折口信夫が『皇国』に「現行諸神道の史的価値」を載せている。

神道研究の

「ゆりかご」ともいうべき

神道談話会に柳田が参加

渡講師が調べたところによると、神道談話会は、大正年間を通じて、東京帝国大学で不定期に開催されていた神道に関する研究会だ。創設は明治42(1909)年。国語学者の上田万年(かずとし)らによって設立された。

渡講師が注目したのは、神道談話会が、「神道の自由研究」を掲げ、神道を自由に研究することを重視していた点だ。「談話会には、基本的に神職は参加しておらず、多岐にわたる学問分野の研究者や専門家が結集していました」。参加者には、神道研究者たちの他、国民道徳論を推進した学者たち、また人類学や考古学、古代史といった、今では細分化された学問分野の学者たち、さらには仏教学者もいた。その中に、柳田をはじめ高木敏雄・折口信夫・中山太郎・金田一京助など、現代にも民俗学の世界で名を残す学者たちの名前もあったという。

参加者だけでなく、議論されるテーマも実に多彩だった。「談話会では、仏教や道教、陰陽道など多様な題目が取り上げられ、今日では神道研究としては想定しづらい題材も、積極的に論じられていました。柳田は、こうした神道研究の『ゆりかご』ともいうべき現場に参入していた。その混とんとした同床異夢の現場から、神道に関する独自の立脚点をつくっていったことが推察できます」と語る。

『丁酉倫理会倫理講演集』の彙報に載せられた柳田の講演情報。柳田が神道研究に詳しいと紹介されている。

『丁酉倫理会倫理講演集』の彙報に載せられた柳田の講演情報。柳田が神道研究に詳しいと紹介されている。

「絶えず変化していく神道観」を立脚

では柳田は、神道についてどのような論点を立ち上げていったのか。

「柳田は、不変的な神道ではなく、絶えず新たな神を発見していく人々の思惟様式こそが『神道の本来の面目』と考え、自身の学問を形成していきました」と渡講師は説明する。

「『神道』という言葉自体は古くからありますが、時代が下るにつれて神道は古代から連綿と続く不変の信仰という観念が強固になっていきました」と渡講師。そうした神道観の形成に大きな役割を果たしたのが、本居宣長(もとおりのりなが)、平田篤胤(ひらたあつたね)といった、近世の国学者たちだった。

これら本居・平田らの学説に対し、柳田は批判的な意見を述べている。例えば大正7(1918)年に掲載された「丁酉(ていゆう)倫理会」での講演「神道私見」で、柳田は「今日の所謂神道は、皆様の御想像以上に国民生活と交渉の浅いものだと云ふことに就て、少しく意見を申述べたい」、「明治になつて神祇(じんぎ)官が代表して居た平田派の神道」も「日本の神社の信仰を代表しようとしたものではありませぬ」と述べ、『古事記』や『日本書紀』、『延喜式』以来の太古から変わらない国民性や日本論が存在しているという考え方に異議を唱えている。

「日清・日露戦争を経て、当時の神道研究では、それまでの宗派の教学に留まらず、国民道徳や国民性を明らかにしようとする動向があり、幅広い学問領域を巻き込んだ議論が生まれていました。柳田は、神道談話会での議論に接して、古代からの永久不変の神道や国民性があるとする考え方とは異質の論点から、自らの学問をつくりあげていったのではないかと考えられます」と渡講師は説明する。

記紀などではなく、人々の生活の中に国民性を見出そうとする視点は、その後の柳田の民俗学の研究にも影響を及ぼしていく。「その意味で、神道談話会は、神道の近代を考える上で重要な位置にあるだけでなく、柳田の学問形成においても重要なできごとだったといえます」

その後神道研究は、戦中の国体論のなかで隆盛するものの、戦後はGHQによる改革が行われる中で、内容も研究者の顔ぶれも様変わりしていく。渡講師は、その過程に柳田がどのように関わっていたのかも追いかけている。「その中で、今日に至る神道の変遷が明らかになっていくのではないか」と展望している。

BOOK/DVD

このテーマに興味を持った方へ、

関連する書籍・DVDを紹介します。

-

『神道とは何か―神と仏の日本史 増補版』伊藤聡/中央公論新社

-

『柳田国男と民俗学の近代―奥能登のアエノコトの二十世紀』菊地暁/岩波書店

-

『神道・天皇・大嘗祭』斎藤英喜/人文書院

教員著作紹介

-

『なぜ少年は聖剣を手にし、死神は歌い踊るのか―ポップカルチャーと神話を読み解く17の方法』文学通信(共著)

-

『神道の近代 アクチュアリティを問う』勉誠社(共著)

-

『平田篤胤 狂信から共振へ』法藏館(共著)

-

『「日本心霊学会」研究―霊術団体から学術出版への道』人文書院(共著)

表彰

-

第18回 佛教大学学術奨励賞

-

第15回 日本思想史学会奨励賞

渡 勇輝/ 佛教大学 歴史学部講師

WATARI Yuki