#地域#こころ#歴史#環境

地域の持続性向上に貢献。

都市施設が果たす博物館的役割。

堀江 典子佛教大学 社会学部准教授

Introduction

街の営み、人々の暮らしを支える都市施設は、実は博物館のように教育や伝承に関わる役割も担っている。堀江典子准教授は、そうした都市施設の博物館的機能に注目し、その意義を探っている。

多種多様な都市施設が博物館的な活動を行っている

街の営みは、ありとあらゆる都市施設によって成り立っている。道路や鉄道、橋といった交通インフラから店舗や病院、公園、浄水場やごみ処理施設まで、地域を構成する多種多様な施設なしには私たちの暮らしを維持することはできない。「こうした地域の都市施設は、その本来の機能に加えて、『博物館』のような役割を担うことでも地域の持続性向上に貢献しています」。そう話すのは、堀江典子准教授だ。「例えばごみ処理施設の本来の機能は、ごみを収集し、焼却などによって処理することですが、多くの施設は小学生の社会見学の場になっていたり、敷地内で植物や動物を育てているなど、別の役割も果たしています」と説明する。

博物館は主に収集保存、調査研究、展示教育、娯楽(楽しみ)といった機能を持っている。都市施設が行っているこうした活動を博物館的機能と捉え、その現状把握と評価を実施し、多種多様な都市施設が「博物館的」と解釈できる活動を行っていることを明らかにしてきた。

あらゆる場所で意図せず学びに触れる機会を増やす

では都市施設が博物館的機能を持つことには、いったいどんな意味があるのか。堀江准教授は、「生活者教育」、「地域の記憶継承と愛着醸成」、「市民との信頼関係構築」という三つの側面からその意義と課題について論じている。

まず挙げたのが、「生活者教育」としての意義だ。「生活者教育」とは、年齢や形態などにかかわらず生活者を対象とする幅広い教育を指し、その中には環境教育や防災教育、消費者教育、人権教育、主権者教育などが含まれるという。「例えば、下水処理施設やごみ処理施設の一角に展示コーナーが設けられ、環境問題に関する学びの場として開放されていたり、ダムや砂防施設、消防署など防災に関係の深い施設に展示や解説のスペースが併設され、災害について学ぶ場になっているところもあります」。他に東日本大震災発生時の津波の到達地点が刻まれた建物なども防災意識の向上や地域の防災力強化に役立っている。また全国にある国立ハンセン病療養所は、見学を受け入れることで、ハンセン病をめぐる人権教育の拠点となっている例もある。

立体交差の橋脚の下に描かれたイラストから、ワットによる蒸気機関の発明以降の鉄に絡んだ産業の歴史とともに、鉄鋼で栄えたその町の歴史を知ることができる。(フィメルの橋脚下、ロット=エ=ガロンヌ県、フランス)

立体交差の橋脚の下に描かれたイラストから、ワットによる蒸気機関の発明以降の鉄に絡んだ産業の歴史とともに、鉄鋼で栄えたその町の歴史を知ることができる。(フィメルの橋脚下、ロット=エ=ガロンヌ県、フランス)

このように地域の都市施設が「生活者教育」の役割を担うことは、SDGs(持続可能な開発目標)が掲げる「誰一人取り残さない」という理念と照らし合わせても重要だと考えている。「学校や博物館・美術館、図書館など教育機関・施設だけでは、教育機会を十分に得られない人もいます。公共施設や買い物・食事の場、スポーツ施設や文化施設など地域のあらゆる場所、日常生活の中で、意図せずに学びに触れられる機会を増やしていくことが、教育力の向上につながるのではないでしょうか」。

地域に根差す文化、歴史の記憶を継承する

二つ目として、「地域の記憶継承」の意義についても言及した。地域に根づく文化や伝統行事、気候風土に根差した暮らし方など、有形・無形の先人の知恵や工夫を引き継ぐこともこれに当たるという。

また、先に述べた防災教育や人権教育とも関連するが、災害や戦争、公害、差別などに関する地域の歴史にも学ぶべき教訓があるいう。フランス・パリにある小公園Square Louvoisには、第二次世界大戦中、その地区からアウシュヴィッツ強制収容所に送られた10名の子どもの名と「決して忘れない」という文字が刻まれた碑があることを紹介してくれた。「そこに一人ひとりの生と未来があったこと、その過ちの記憶を未来に継いでいこうとする強い意志を感じます」と語る。人間は忘れやすい生き物だ。過ちを繰り返さないためには、日常の中で負の歴史の記憶や教訓に接する機会を増やすことが重要だと強調する。「そのために都市施設をはじめ地域のさまざまな要素の中に記憶を編み込み、『記憶のセーフティネット』ともいうべき仕組みをつくっていく必要があります」と提起した。

また教訓を自分事と感じるためには、「歴史上のできごと」として伝えるのではなく、一人ひとりの記憶、個人の小さな歴史として伝える重要性も付け加えた。「それは『地域への愛着を形成する』上でも意義あることです。地域の文化財や動植物の生息地、あるいは誰かにとってゆかりの地や建物、さまざまな場所の記憶が地域への愛着につながります」。

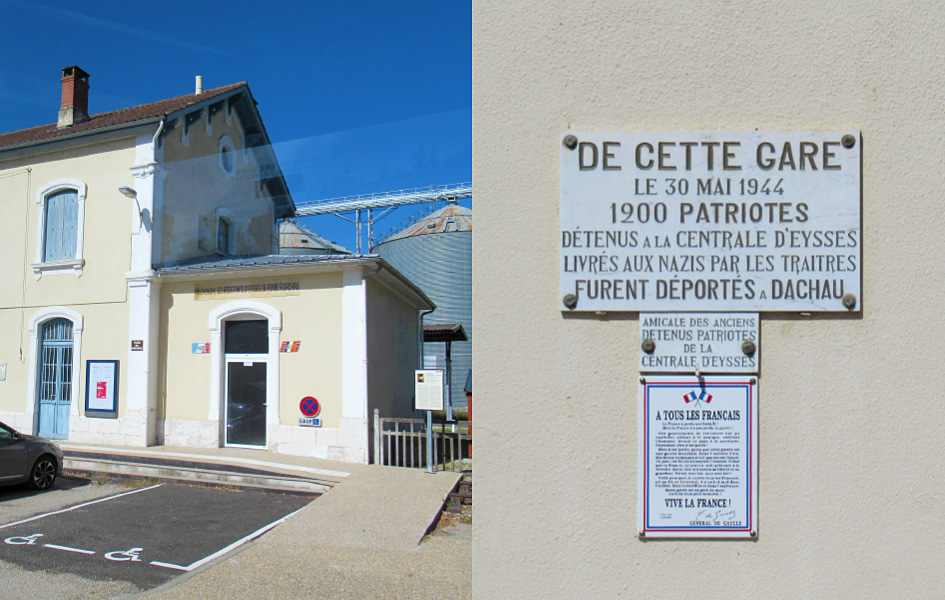

駅舎の出入り口の横の壁に「この駅から」で始まるプレートがはめ込まれていて、この駅から1200人の愛国者たちがナチス協力者の裏切りによってダッハウ強制収容所に送られたと記されている。(ペンネ駅舎、ロット=エ=ガロンヌ県、フランス)

駅舎の出入り口の横の壁に「この駅から」で始まるプレートがはめ込まれていて、この駅から1200人の愛国者たちがナチス協力者の裏切りによってダッハウ強制収容所に送られたと記されている。(ペンネ駅舎、ロット=エ=ガロンヌ県、フランス)

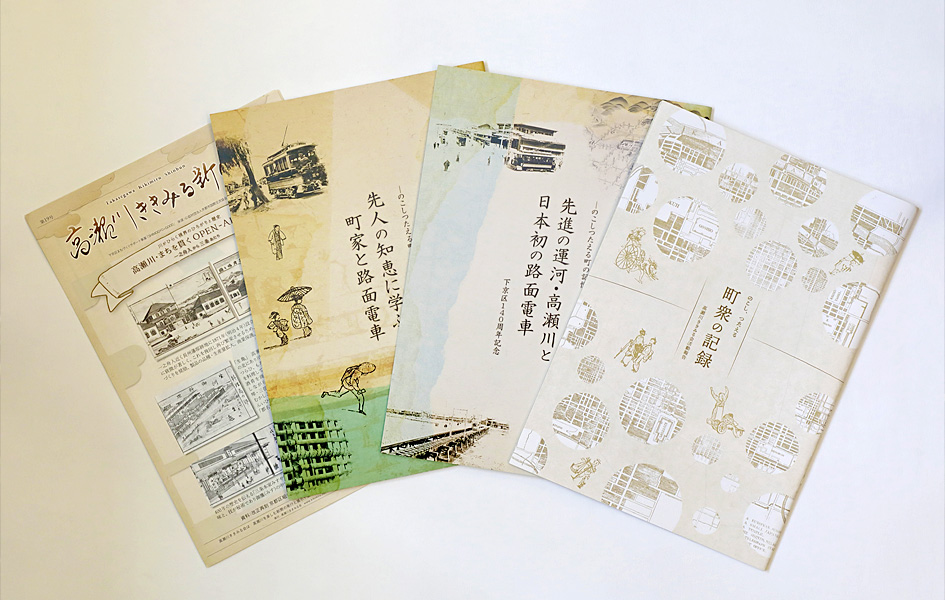

堀江准教授は、地域の博物館的機能研究の実践として、京都市下京区下木屋町界隈で、地域をけん引してきた高齢住民にインタビューし、地域の暮らしや出来事の記憶を伝える「高瀬川ききみる新聞」の発行に携わっている。「かつて高瀬川と並行して路面電車が走っていたこと、幼い頃に高瀬川で水遊びをした思い出・・・。そうした鮮やかな記憶の数々が地域への愛着につながってきたのだと感じます」という。その上で、「地域の記憶が次世代や新しく入ってきた住民に十分継承されていないことが、今後の地域の環境保全や防災においても懸念事項になる」と課題にも言及した。

高瀬川ききみる新聞と記録冊子

高瀬川ききみる新聞と記録冊子

最後に「都市施設の博物館的機能は、市民と施設管理者、市民同士のコミュニケーションを促し、信頼できる地域づくりにつながります」と語った堀江准教授。今後も現場に足を運び、実在する施設や人々の声から実情を詳らかにするとともに、確かな理論的裏付けを行うこと、そして実践を通じて都市施設の博物館的機能の意義を追求していく。

BOOK/DVD

このテーマに興味を持った方へ、

関連する書籍・DVDを紹介します。

-

『それでも僕たちは「濃厚接触」を続ける!-世界の感触を取り戻すために-』広瀬浩二郎/小さ子社 2020年10月

-

『われらの子ども-米国における機会格差の拡大-』ロバート・D・パットナム(著)柴内康文(訳)/創元社

-

『世界の野外博物館-環境との共生をめざして-』杉本尚次/学芸出版社

-

『あの駅の姿には、わけがある-路線別に探る、駅舎の謎-』杉﨑行恭/交通新聞社

-

『未来をつくる図書館-ニューヨークからの報告-』菅谷明子/岩波新書

教員著作紹介

-

『Building Resilient Regions』Chisato Asahi/Springer(分担執筆)

-

『生活者のための地域マネジメント入門』朝日ちさと・堀江典子/昭和堂

-

『ひとが優しい博物館』広瀬 浩二郎/青弓社(分担執筆)

-

『環境の意思決定支援の基礎理論』萩原清子/勁草書房(分担執筆)

-

『緑と地域計画Ⅲ 都市周辺部の緑被地の保全』田畑貞寿/古今書院(分担執筆)

堀江 典子/ 佛教大学 社会学部准教授

HORIE Noriko