#ケア#家族#子ども#ジェンダー

被災地で妊産婦や乳幼児の親を支える

助産師の役割を考える

早瀬 麻子佛教大学 保健医療技術学部講師

Introduction

妊産婦や乳幼児を抱えた親は、災害弱者になりやすい。そうした人々の支援に助産師が果たす役割は大きいと考える早瀬麻子講師は、災害支援に関わる助産師のスキルアッププログラムの作成に取り組んでいる。

被災地で見過ごされる妊産婦や乳幼児を抱える親への支援

2017年7月、九州北部地方は記録的な集中豪雨に見舞われた。数十もの人命が失われ、多くの家屋が全半壊や床下浸水などの甚大な被害を受けたことは多くの人の記憶に残っているだろう。それから立ち直る間もなく、2019年8月にも佐賀県と福岡県、長崎県を中心とする九州北部で集中豪雨が発生し、再び大きな被害をもたらした。助産師として豊富な臨床経験も持つ早瀬麻子講師は、医療従事者の仲間と共に被害の大きかった福岡県東峰村や佐賀県に入り、保健・医療支援に携わった。「そうした非日常の現場では、妊産婦や乳幼児、その親も災害弱者になりやすい」と指摘する。

早瀬講師が最初に大規模災害の現場を目の当たりにしたのは、病院に勤務していた1995年、阪神淡路大震災だった。「医療の専門家として被災地でもっとできることがあるのではないか。そんな思いが芽生えたのはその時でした」と振り返る。2011年3月11日に発生した東日本大震災後にも直ぐに被災地に赴いた。ヘリ搬送されたという妊婦や乳幼児を持つ家族と関わる中で、母子ケアの専門家である助産師の必要性を強く感じるようになったという。

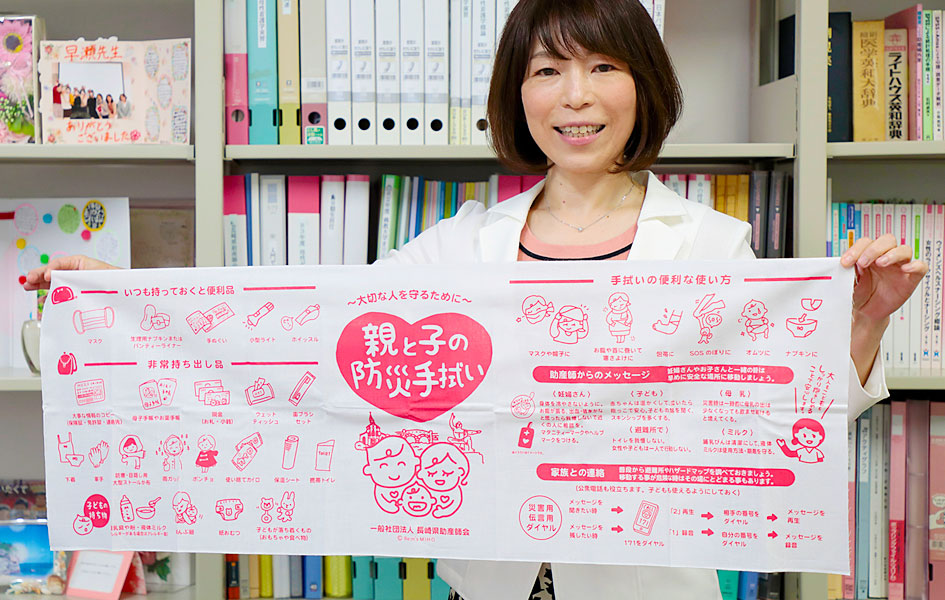

東日本大震災での保健・医療支援を経験した後、妊産婦や乳幼児を持つ親の平時の備えが大切であることを痛感し、親子向け災害セミナーを長崎県助産師会の協力を得て県内各地で行ってきた。座学だけではなく、非常食の試食や段ボールベッドやトイレの体験、ランタンづくりなど体験型のセミナーを工夫する中で、来場者の声から「防災手ぬぐい」の構想が生まれた。乳幼児を持つ親や妊婦さんが、日頃から携帯しておいたほうが良いもの、避難に必要なものをイラストと共に示し、女性に寄り添う視点で助産師からのメッセージを込め、助産師会メンバーで作成した。「手ぬぐいが一つあれば、怪我の応急処置に使えたり、赤ちゃんのおむつやマスク代わりになったりといろんな使い方ができます。多くの方々に手にしてもらえたら」と語る。

親と子の防災手拭い

親と子の防災手拭い

助産師向け災害研修プログラムの作成に着手

「妊産婦や乳幼児、その親は心身に負担がかかりやすく、平常時でも配慮が必要です。しかし災害の現場では見過ごされやすく、支援が十分行き届かないことも少なくありません」と実情を語る。

実際に乳幼児を抱えて避難が遅れたり、避難所で周囲に気を遣い、十分な支援を受けられないといった問題が起こっている。「避難所ではプライバシーが十分確保されておらず、授乳する場所がないことも多いです。また、子どもがぐずったり泣いたりすることで母親は周りに気を遣います。そのため避難所での生活をためらう妊産婦の方もいます」と早瀬講師。また長期にわたる避難生活でストレスが蓄積し、DVや性暴力も増す傾向にあるという。

「母子支援に関する知識や技術を備えた助産師は、そうした災害時に起きやすい問題の解決に大きな役割を果たせると考えています。しかし災害の現場で助産師に何が求められるのか、体系的なノウハウは確立されていません」。そこで早瀬講師らの研究グループは、災害時に母子が安心・安全に過ごすための避難所運営や多職種連携の方法など、災害時の母子支援に特化した助産師向けのスキルアッププログラムの作成を目指すとともに、その効果を検証する研究に取り組んでいる。

災害現場で支援できる助産師を増やしたい

妊産婦の健康管理から母乳育児支援、乳幼児のケア、栄養面への配慮など、妊娠から出産、育児に至るまで、災害時には、平時とは異なる環境で母子の健康を守るためのサポートが求められる。避難所で授乳できる環境をつくることもその一つだ。また病院のような設備もなく、電気やガスなどのライフラインが絶たれた中で、妊婦健診や出産の介助を行うことも想定される。助産師にはそうした特殊な状況での助産に対応できる知識やスキルも必要になる。「平常時にできないことは、非常時には絶対にできません。まずは日頃から災害に備えておくことの大切さを伝えることが出発点です」と早瀬講師は言う。

災害支援佐賀

災害支援佐賀

また妊産婦や乳幼児を抱える保護者に寄り添い、悩みや相談に乗ったり、精神的なケアをする役割も期待される。「避難所の運営者などには男性が多く、女性や妊産婦にどのような配慮が必要なのか、理解が十分では無いことも少なくありません。そうした場所で、助産師が必要な支援を発信する役割を担っていく必要があることも、研修では伝えたいと考えています」。海外に比べて、日本の避難所は個人のスペースが狭いことやプライバシーが保たれていない点など、人権が担保されていない現状がある。「避難所での安全な生活や非常時に必要な栄養を確保するために、どのように工夫できるか。研修では実際に模擬避難所生活を行い、実践を通じて受講生と一緒に考えたい」と構想する。まずは助産師を対象に調査を実施し、どのような研修ニーズがあるかを探ることから着手している。

「大規模な災害が頻発する近年、災害支援ナースなど、被災地で適切な医療・看護を提供する役割を担う看護職は増えていますが、助産師に特化した災害支援の知識・技能を育成するプログラムなどは不足しています。女性の一生を通して支援する専門家である助産師の強みを活かし、研究を通じて助産師の研修プログラムを作成し、全国に展開していきたいと考えています」と語る。災害現場で支援できる助産師をもっと増やしたいと願う早瀬講師らの研究が、今後、被災地での妊産婦や幼い子どもを抱えた人々の大きな力になるに違いない。

(左)2012年フィリピン災害訓練、(右)2018年ロヒンギャ難民支援活動

(左)2012年フィリピン災害訓練、(右)2018年ロヒンギャ難民支援活動

BOOK/DVD

このテーマに興味を持った方へ、

関連する書籍・DVDを紹介します。

-

『助産師が行う災害時支援マニュアル―すべての妊産婦と母子および女性の安全のために』日本助産師会災害対策委員会 編/日本助産師会出版

-

『多職種連携で支える災害医療: 身につけるべき知識・スキル・対応力』小井土 雄一、石井美恵子/医学書院

-

日本助産師会

-

日本看護協会

-

神奈川県立保健福祉大学 吉田穂波 監修

-

日本助産学会災害対策委員会

早瀬 麻子/ 佛教大学 保健医療技術学部講師

HAYASE Mako

[職歴]

- 1992年4月~1998年6月 大阪医科薬科大学病院(助産師)

- 2000年4月~2004年3月 国立循環器病研究センター(助産師)

- 2008年4月~2011年3月 神戸市看護大学(助教)

- 2015年4月~2017年3月 甲南女子大学(講師)

- 2017年7月~2020年3月 LUNA BLUE YOGA 主宰

- 2020年4月~現在に至る 佛教大学保健医療技術学部(講師)