#こころ#ケア#障害#健康#環境

認知症のある人の

「ウェルビーイング」のために

「活動の質」を評価する

「A-QOA」。

白井 はる奈佛教大学 保健医療技術学部准教授

Introduction

作業療法士・研究者として、認知症のある人の「ウェルビーイング」について研究してきた白井はる奈准教授。思いを言葉で表出できない人の「ウェルビーイング」を可視化し、当事者視点の支援につなげる評価法「A-QOA」を開発した。

言葉で表現できない人の

「ウェルビーイング」を

いかに評価するか

判断や理解、学習・思考・言語などといった認知機能が低下していく認知症。非薬物治療として行われるのが、リハビリテーション(作業療法)である。「リハビリといっても、機能を改善することばかりが目的ではありません。たとえ心身の機能は低下しても、健康に心豊かに生活していけるよう支援するのが、作業療法の役割です」。そう語る白井はる奈准教授は、作業療法士としての実践と研究の両面から、作業療法によっていかに認知症のある人の「ウェルビーイングを高められるか」を探究している。

「作業療法とは、『自分らしさを取り戻すための、こころとからだのリハビリテーション』を指します」と白井准教授。「『世界作業療法士連盟(WFOT:World Federation of Occupational Therapist)』において、“Occupational therapy is a client-centred health profession concerned with promoting health and well being through occupation.”と定義されているように、作業療法は作業を通して、クライアントの健康と幸福(ウェルビーイング)を促進していくものです」と説明する。

認知症の人にとって、「本当のウェルビーイング」とは何なのか。白井准教授は、一貫して問い続けてきた。背景には、かつて作業療法士として、ある認知症高齢者の支援に携わった時の鮮明な記憶がある。

「認知症が進み、言葉を発することも、何かに関心をもつこともなくなり、ただ無表情に一人で施設内を歩き回るばかりだった女性が、ある時、テレビの歌番組に、ふと目を向けられたことに気づいたのです。もしかしたら歌がお好きなのかもしれない。そう思って、そばで歌を歌うと、驚いたことにその方が微笑んだのです」。それを機に、歌詞が口をついて出るようになり、一緒に歌を口ずさむうちに表情も見違えるほどいきいきしていった。さらには「おはよう」といった日常の言葉を取り戻すまでになったという。「その方を見て、認知症であっても、表出できていないだけで、さまざまなものを持っておられる。それを生かしながら、その人らしくいきいきと幸せに生きられるような支援ができないかと強く思いました」と語る。

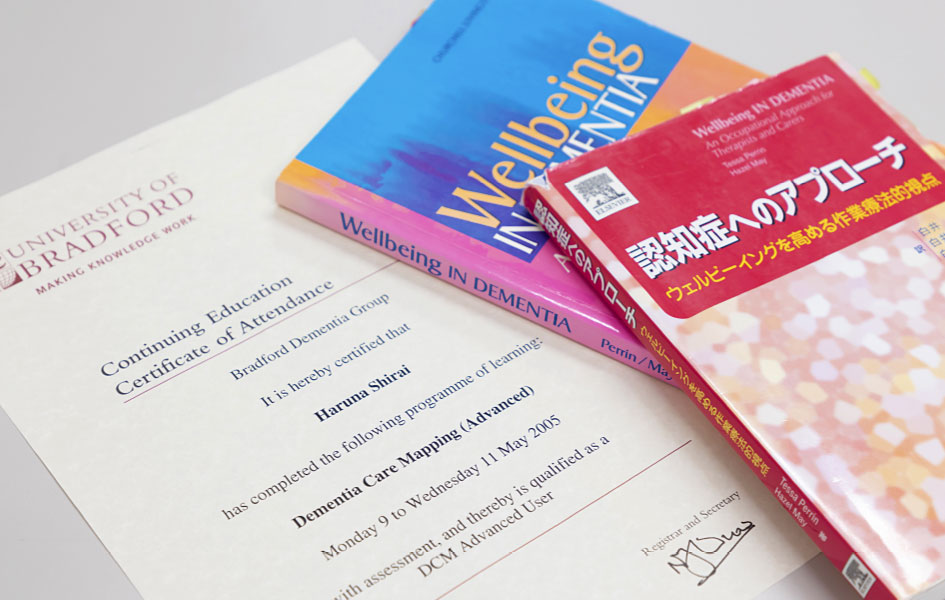

「活動の質」を可視化する

「A-QOA」を開発

白井准教授が重視してきたのが、「認知症のある人を人として尊重し、当事者の視点に立ってケアする」ことだ。イギリスの老年心理学者トム・キットウッドが提唱したこの「パーソン・センタード・ケア」という考え方に感銘を受けた白井准教授は、2005年、渡英して同ケアを実践するための上級コースを受講し、認定を取得している。また『Wellbeing in Dementia.An Occupational Approach for Therapists and Carers』(Tessa Perrin 、Hazel May著)を翻訳し、『認知症へのアプローチ ウェルビーイングを高める作業療法的視点』(共訳、エルゼビア・ジャパン、2007)を出版するなど、「当事者にとってのウェルビーイング」を追い求めてきた。

しかし、認知機能障害の影響から自分の思いや希望を言葉にしたり、表現したりすることの難しい人が、本当にウェルビーイングな状態でいるのかを判断するのは簡単ではない。そこで白井准教授が神戸学院大学の小川真寛准教授、県立広島大学の西田征治教授、坂本千晶助教らと共同開発したのが、「活動の質評価法(A-QOA:Assessment of Quality of Activities)」だった。

これまでに「パーソン・センタード・ケア」をベースに認知症のある人の内面を推し量る「認知症ケアマッピング(DCM:Dementia Care Mapping)」という観察ツールが開発されている。「しかしこのツールでは、通常、6時間以上連続して認知症のある人を観察し、なおかつ5分ごとに行動や状態を記録する必要があります。作業療法の臨床現場で実践するにはハードルが高い。私たちは、より多くの作業療法士が実践可能なツールの開発を目指しました」として、これまでにない評価法の開発を試みた。

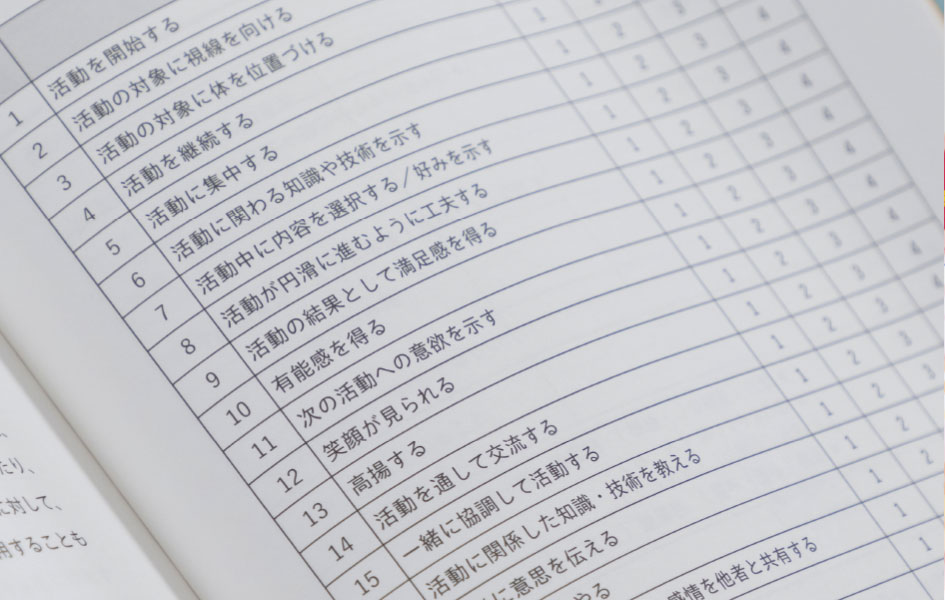

白井准教授らが開発した「A-QOA(アコア)」の革新的な点は、「活動の質(QOA:Quality of Activities)」という新しい概念を観察の視点に持ち込んだところにある。「活動の質」とは、活動を行っている時に、「楽しそうだな」「いきいきしているな」などと、「その人が関与している活動を通じてどのくらい良い状態になっているかを判断するもの」だという。「活動の対象に視線を向ける」「活動に集中する」「笑顔が見られる」「他者に意思を伝える」など21項目の観察の視点を抽出。各項目を4段階で評価することによって「活動の質」を数値で可視化できるようにした。

加えて、活動の質を高めるためにはどうすればいいのかを「20の支援ポイント」に整理した。特長は、臨床現場のエビデンスをもとに実践的なガイドを示しているところにある。「多くの作業療法士に『A-QOA』を用いて活動の質を評価していただき、その結果を質的に分析し、それに基づいて3段階5項目に分けてポイントを導き出しました」と言う。

認知症だけでなく、言葉で思いを

表出するのが難しい

多様な人の支援に役立てたい

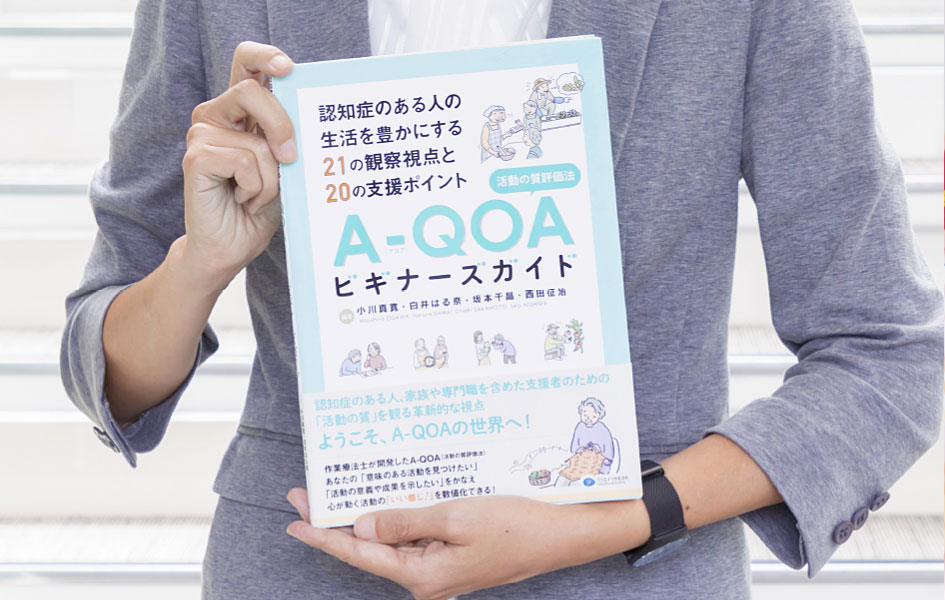

2022年6月、『A-QOA(活動の質評価法)ビギナーズガイド 認知症のある人の生活を豊かにする21の観察視点と20の支援ポイント』(クリエイツかもがわ)として書籍化した。「作業療法士はもちろん、介護士や看護師、理学療法士など、職種を問わず、認知症のある人の支援に携わるあらゆる人に参考にしていただきたいという思いから、できるだけわかりやすく読んでいただけるよう、編集にも工夫を重ねました」。出版後、臨床現場から「こういう本がほしかった」との声が届いているという。

「『A-QOA』を、認知症のある人にとどまらず、言葉で思いを表出するのが難しい多様な人の支援に役立てられるものにしていきたいと考えています」と白井准教授。今後は子どもの発達支援や教育現場に活用していくことを視野に入れ、さらに磨きをかけていく。

BOOK/DVD

このテーマに興味を持った方へ、

関連する書籍・DVDを紹介します。

-

『認知症の私から見える社会』丹野智文/講談社+α新書

-

『だいじょうぶだよ-ぼくのおばあちゃん-』長谷川和夫著、池田げんえいイラスト/ぱーそん書房

-

『認知症でも心は豊かに生きている 認知症になった認知症専門医長谷川和夫100の言葉』長谷川和夫/中央法規

-

『とんでいったふうせんは』ジェシー・オリベロス 著、ダナ・ウルエコッテ イラスト、落合恵子 翻訳/絵本塾出版

教員著作紹介

-

『A-QOA(活動の質評価法)ビギナーズガイド 認知症のある人の生活を豊かにする21の観察視点と20の支援ポイント』クリエイツかもがわ(共著)

-

『作業療法士がすすめる認知症ケアガイド 行動心理症状の理解と対応&活動の用い方』クリエイツかもがわ(共訳)

-

『改訂第2版 認知症をもつ人への作業療法アプローチ -視点・プロセス・理論-』メジカルビュー社(共著)

-

『認知症の作業療法 第2版 ソーシャルインクルージョンをめざして』医歯薬出版株式会社(共著)

-

『認知症へのアプローチ ウェルビーイングを高める作業療法的視点』エルゼビア・ジャパン(共訳)

表彰

-

2023年度日本認知症ケア学会 石﨑賞

白井 はる奈/ 佛教大学 保健医療技術学部准教授

SHIRAI Haruna

[職歴]

- 1997年4月~1999年12月 大阪府済生会中津病院・リハビリテーション技術科

- 2002年4月~2006年3月 広島大学・大学院保健学研究科・助手

- 2006年4月~2007年3月 京都大学医学部附属病院 デイ・ケア診療部

- 2007年4月~2010年3月 京都大学・大学院医学系研究科・助教

- 2010年4月~2013年3月 佛教大学・保健医療技術学部・講師

- 2013年4月~現在に至る 佛教大学・保健医療技術学部・准教授