#子ども#芸術#こころ

「音楽の生命」を絵で表現する

「絵譜」を再生する。

臼井 奈緒佛教大学 教育学部講師

Introduction

旋律や歌の世界観を色彩豊かな絵で描き出し、音楽を視覚で表現する「絵譜」。臼井 奈緒講師はこの絵譜に価値や教育的意義を見出し、現代の幼児教育に取り入れるべく、再生に尽力している。

旋律・歌の世界観を色彩豊かに表現する

絵譜がドイツで誕生

音楽を絵で表現した「絵譜」。五線譜に音符で記す「楽譜」ではなく、旋律や歌詞の内容を視覚的に描き出すこの表現形式は、戦後、日本でも小学校の音楽教育に用いられたが、いつのまにか姿を消した。臼井奈緒講師は、絵譜に魅了され、その真価や教育的意義を再評価するべく研究に取り組んでいる。

絵譜のルーツは、ドイツにある。1927年、音楽教師のヘリベルト・グリューガー(Heribert Grüger、1900-1999)と弟で画家のヨハネス・グリューガー(Johannes Grüger、1906-1992)によって考案された。音楽教師のヘリベルトが、楽譜に興味を示さない子どもたちに絵を描いて音を表したところ、子どもたちが一気に注目し、楽しげに歌い出したことに着想を得て、画家のヨハネスとの共同作業で絵譜の童謡集『Liederfibel(歌の入門書)』を作成、出版したという。

「グリューガー兄弟の考案した絵譜の画期的なところは、『音楽の生命』を具象化することによって、子どもの目に飛び込み、音楽を感覚的に理解することを可能にしているところです」本では、花や鳥、天使、星、馬、振り子時計などが色彩豊かに描かれ、歌の旋律が目に見えるように表現されている。「とりわけグリューガーが重視したのは、『動き』です。子どもは『動き』に興味を示す特性があり、それが情緒的な反応を呼び起こすという根拠に基づき、音楽の動きとニュアンスを絵画的に捉えた絵譜によって、子どもたちを音楽の意識的体験へと導き、歌うことや音楽の喜びを呼び覚まそうとしたのではないか」と意図を読み解く。

戦後日本で小学校教育に取り入れられ、

やがて忘れ去られていった

そうしたグリューガー兄弟の絵譜は、日本にどのように受け入れられたのか。臼井講師によると、絵譜が「音楽絵画」として初めて取りあげられたのは、1947年に公表された戦後最初の「昭和二十二年度学習指導要領・音楽編(試案)」の中だった。同年文部省から発行された1年生と2年生の音楽の教科書に、「みんないいこ」「ぶんぶんぶん」「まりつき」などの絵譜がそれぞれ4曲ずつ掲載されている。

臼井講師は、「とけいのうた」「ぶんぶんぶん」「まりつき」について、1927年出版のグリューガー兄弟の絵譜と比較分析を試みている。「『とけいのうた』は、グリューガーによる『とけいのうた』とタイトルからモティーフ、絵の構図、表現技法まですべてが酷似しており、『Liederfibel』を参照したことは明白です。同様に『ぶんぶんぶん』もグリューガーの絵譜の特徴をすべて踏襲しています」。戦後日本の教育現場において、音楽は改めて人間性を高め、豊かにするものとして再認識されるようになった。「教科書に絵譜を掲載した背景には、美しい絵としてだけでなく、リズム、旋律などの音楽の要素を学ばせる手がかりとして有効に用いてほしいという意図があったことがうかがえます」と臼井講師は語る。

ところが1950年代以降、絵譜は次第にその形を変えていく。「絵画性は薄れ、やがて楽譜に近いものへと変化していきます。それは、高度経済成長期を迎え、『欧米に追い付け、追い越せ』という風潮の中で、音楽においても『読譜』をはじめ知識や技術の習得が重視されるようになったことに加え、正確さや厳密さを重んじる日本人の気質も影響し、おおらかな表現が真骨頂の絵譜が教育の現場になじまなくなったためでしょう」と臼井講師は考察している。

学生と共に絵譜の効果を幼児教育で実証

臼井講師は今、音楽教育の現場から消えた絵譜に再び光を当てようとしている。着目したのが、専門である幼児教育だ。「読譜を急ぐ必要のない幼児教育の中でなら、保育教材として絵譜の長所を最も生かせるのではないか」として「絵譜を通して幼児により深い音楽の理解を促すとともに、歌唱活動を発展させ、音楽教育の導入期の質的転換を図りたい」と狙いを語る。

一方で、幼児教育の担い手である指導者にとっても絵譜は有用な教材になり得るという。幼児にとって歌唱活動は、耳から受け取る聴覚情報にその多くを委ねているため、歌の習得には指導者の歌唱力がものを言う。そうした歌唱指導に難しさを感じている指導者のためにも保育現場で絵譜を活用したいと臼井講師は考えている。

2020年度、幼稚園での実証研究を開始。絵譜を作成し、毎月1曲のペースで幼稚園に送付している。「新型コロナウイルスの感染拡大により、幼稚園での歌唱活動が難しくなったため、幼稚園を通じて家庭に絵譜を配布し、家庭での歌唱活動に使っていただいています。親御さんにアンケート調査を実施し、活用法や効果を検証する予定です。何より、親子で一緒に童謡を歌う温かい時間を提供できたらと願っています」と言う。

さらに絵譜の作成は、大学で音楽教育や幼児教育を学ぶ学生にとっても、何にも代えがたい学びの機会となっている。「絵譜の作成は、歌に対する音楽的な理解を深め、指導観を養うことにつながります。それ以上に、どのように表現すれば、子どもたちが楽しく歌ってくれるだろうかと想像しながら絵譜を作る楽しさや子どもたちが歌ってくれる喜びを感じてほしい」。そう語る臼井講師の指導の下で、グリューガー兄弟が大切にした躍動感や生命力にあふれた作品が数多く生まれている。

「研究の集大成として、学生たちが作成した絵譜をアーカイブし、誰もが閲覧したり、活用できるWEBサイトを制作しようと計画しています」と臼井講師。現在、この「絵譜の森プロジェクト」の準備が始まっている。

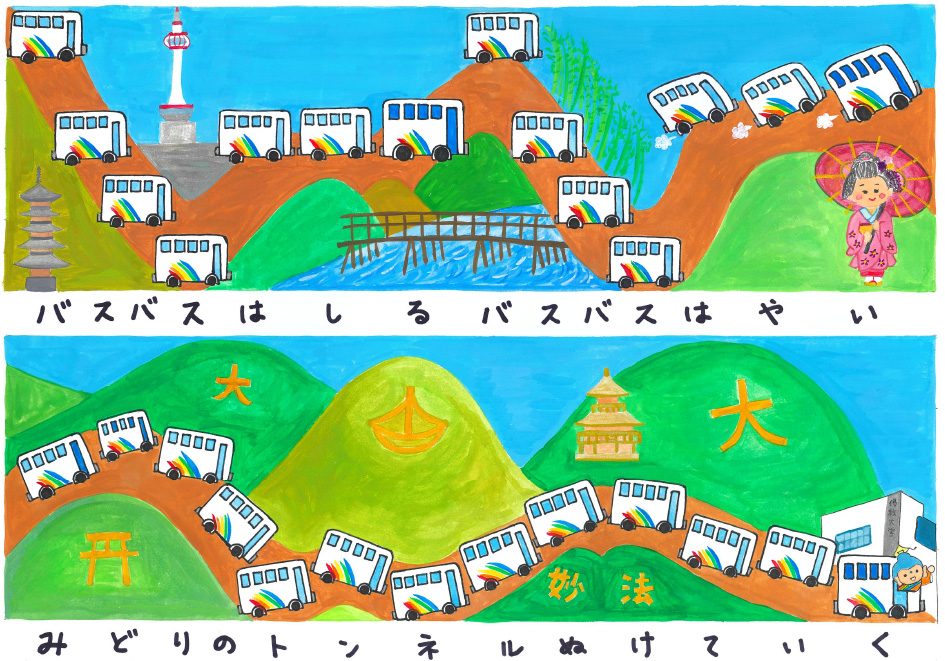

臼井講師の絵譜作品

臼井講師の絵譜作品

学生の絵譜作品

学生の絵譜作品

BOOK/DVD

このテーマに興味を持った方へ、

関連する書籍・DVDを紹介します。

-

『長くつ下のピッピ』アストリッド・リンドグレーン 作、イングリッド・ヴァン・ニイマン 絵、菱木 晃子 訳/岩波書店

-

『民族楽器を楽しもう 楽器 教室 徹底ガイド』若林忠宏/ヤマハミュージックメディア

-

『エリック・カール 絵本うた』エリック・カール/㈱コンセル

教員著作紹介

-

『新しい教職教育講座 教科教育編6 初等音楽科教育』共著/ミネルヴァ書房

-

『新しい小学校音楽科の授業をつくる』共著/ミネルヴァ書房

臼井 奈緒 / 佛教大学 教育学部講師

USUI Nao

[職歴]

- 2007年4月~2013年3月 日本メディカル福祉専門学校 非常勤講師

- 2012年4月~2016年3月 湊川短期大学 講師

- 2016年4月~2019年3月 湊川短期大学 准教授

- 2019年4月~現在に至る 佛教大学教育学部 講師