#仏教#歴史#京都

平安時代のスーパーヒーロー

陰陽師・安倍晴明の実像に迫る。

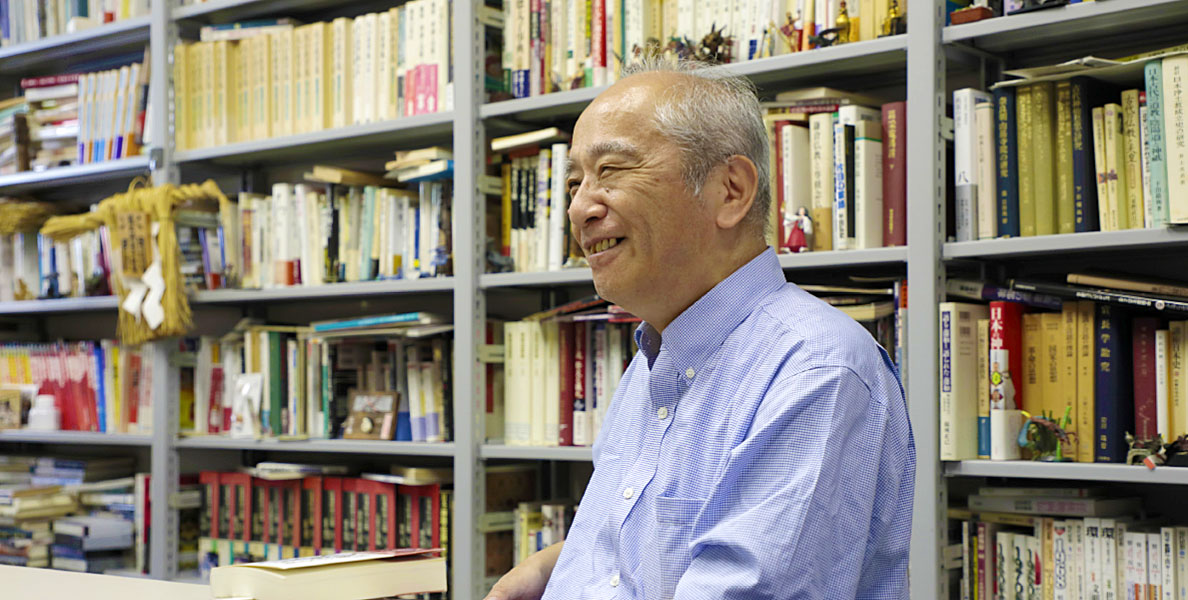

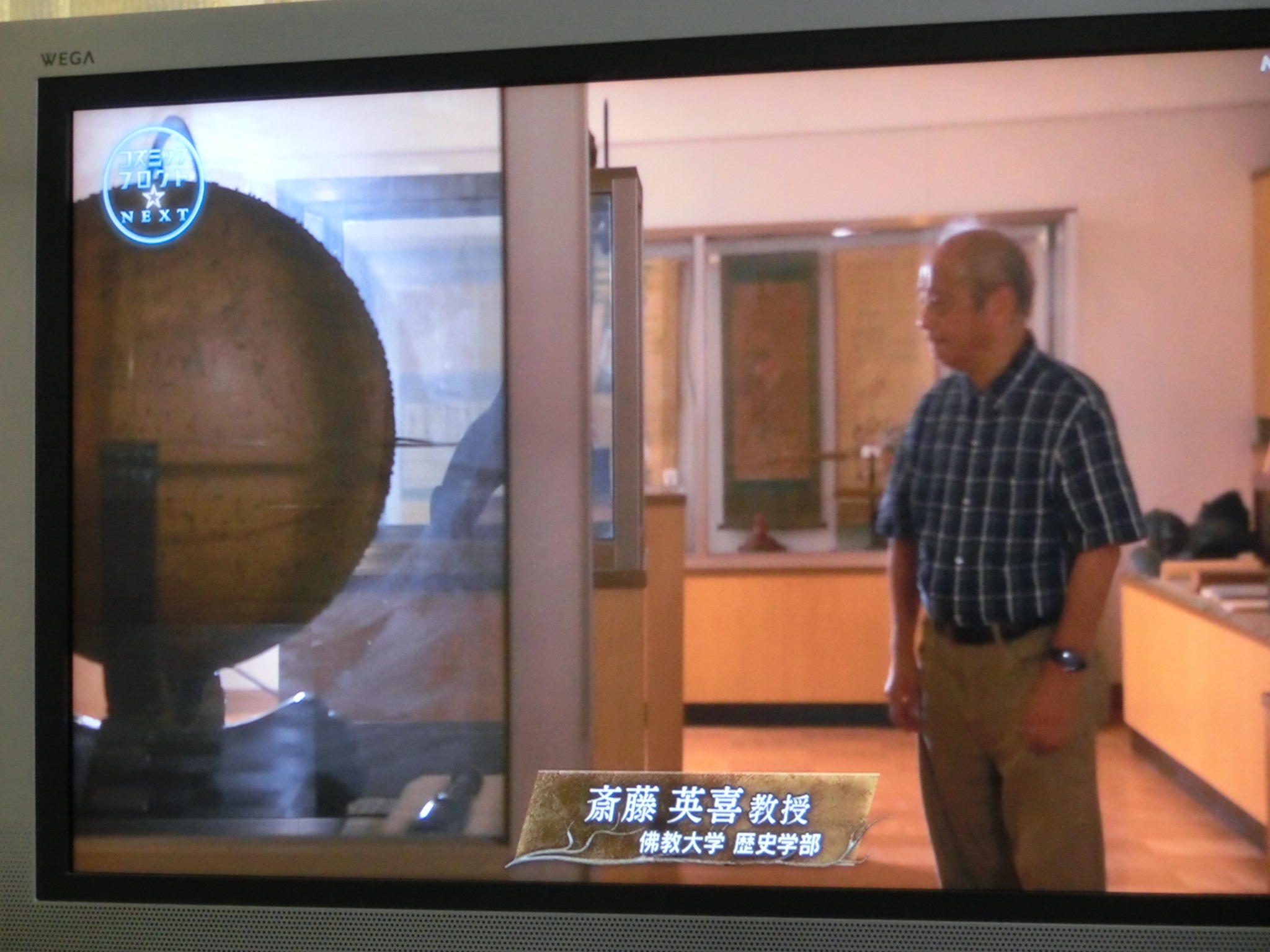

斎藤 英喜佛教大学 歴史学部教授

Introduction

神秘的なイメージで今なお人気を集める平安時代の陰陽師・安倍晴明。その人物像は後世に作られたフィクションなのか。斎藤英喜教授が、民俗学の視点から安倍晴明の実像を明らかにした。

安倍晴明は超能力者か、一介の役人か

超人的な力で悪霊や鬼を祓う稀代の呪術師として多くの人に知られる陰陽師・安倍晴明。千年以上前に生きた人物ながら、現代においても高い人気を誇り、数多くの映画やアニメ、ゲームなどに描かれている。

神がかり的なエピソードに彩られた安倍晴明のイメージは、後世になって創作されたフィクションであると多くの人は考えているだろう。歴史学の研究でも、平安時代に実際にいた陰陽師は、「陰陽寮」という役所に勤める役人でしかなかったとされている。「しかしもしそうだとしたら、なぜ安倍晴明だけが神秘的なイメージをまとい、現代まで語り継がれてきたのか。素朴な疑問が湧いてきます」。そう問いを投げかけるのは斎藤英喜教授だ。

斎藤教授は民俗学の視点から、超能力者ともまた一介の役人とも異なる陰陽師・安倍晴明の知られざる実像を浮き彫りにしている。それによると安倍晴明は、平安朝の人々にとっても、ある意味で人間離れした「スーパーヒーロー」だったというのだ。

安倍晴明神社の晴明公座像

安倍晴明神社の晴明公座像

平安貴族から信頼を集めた安倍晴明の異才

「安倍晴明が陰陽寮の役人であったことは間違いないでしょう。しかしさまざまな歴史記録を紐解くと、晴明が明らかに他の陰陽師とは違っていたことがわかってきます」と解説する。教授によると、当時晴明が鬼追いの儀式や災厄を避ける「反閇(へいばい)」という呪法、不老長寿を祈る「泰山府君(たいざんふくん)祭」に携わっていたという記録が確認できるという。さまざまな儀礼を司り、崩れた陰陽のバランスを調整することは当時陰陽師の役割とされていたから、一見不思議なことではない。「しかし晴明が執り行った呪術や祭祀儀礼は、陰陽寮の役人の通常業務ではありませんでした」と、斎藤教授は指摘する。

その最たる例が、長保三(1001)年12月に行われた「追儺(ついな)」だという。「追儺」は、旧暦十二月末日(大晦日)、疫病をもたらすと恐れられた鬼を追い払う儀礼で、現代の節分のルーツともいわれる。例年の「追儺」では、陰陽師が「祭文」という呪術的詞章を読み上げる役目を担っていた。しかし長保三(1001)年は、12月に時の帝・一条天皇の生母が亡くなったため、「追儺」は中止とされた。

平安神宮で再現された追儺の儀式

平安神宮で再現された追儺の儀式

ところが、疫鬼がはびこることを恐れる都の人々を見た晴明が、朝廷の命令を無視し、自宅で鬼追いの祭文を読み上げたというのだ。「記録には、集まった人々が晴明の詞章に続いて『鬼やろう』と掛け声をあげ、その声が都中に響いたとあります。朝廷の意に反したにもかかわらず、『さすが晴明は陰陽の達者である』と褒め讃えられ、お咎めを受けることもなかったようです」。

こうした逸話からも、安倍晴明が平安貴族の間で常人ならざる能力を持った特別な陰陽師として信頼を集めていたことが察せられる。「この頃、晴明はすでに80歳を超えており、当時の平均寿命からすれば驚異的な長寿でした。そうした『老翁の陰陽師』といった風貌も、超人的なイメージの醸成に一役買ったのではないでしょうか」と斎藤教授は推察する。

類まれなセルフプロモーションで名声を獲得した?!

「興味深いのは、陰陽師が行った呪術や祭祀が、天空の星につながっていることです」と続けた斎藤教授。例えば晴明が得意とした呪術「反閇(へいばい)」は、北斗七星のカタチをなぞるようにステップを踏んで、地の霊を鎮め、方角の厄災を改変させたという。「平安京の人々は、地上で起こるできごとと天体の動きには関わりがあると考えていました。陰陽道は、天上の世界と地上との間を関係づけた呪術なのです」。そのため安倍晴明ら陰陽師が、極めて正確に天体の動きを把握していたこともコンピューターを使った現代天文学で明らかになっている。つまり晴明は、陰陽師であると同時に天文学者でもあった。人々が知らない天文の知識を駆使して未来を予測する。そうした学識も晴明の偶像化を促したのかもしれない。

もう一つ斎藤教授はおもしろい指摘を行っている。「安倍晴明は非常にセルフプロモーションに長けていた」というのだ。「晴明自身は日記や記録を残していませんが、藤原道長や藤原実資などといった当時の有力者たちの日記には、しばしば晴明の名前が登場します。これだけ多く言及されているのは、晴明自身が名声を高めるような自慢話をあちらこちらでしていたからに他なりません」。すなわち巧みな自己アピールによって、晴明自身が伝説的なスーパーヒーロー像をより強固なものにしたのではないかと見ている。

安倍晴明と陰陽道の足跡は、現代にも続いている。高知県旧物部町(現・香美市物部町)には、陰陽道が民間社会に定着し、独自の民俗信仰として発展した「いざなぎ流」の祭祀が今に残る。斎藤教授の調査によると、「太夫」と呼ばれるいざなぎ流の祈祷師たちは、平安時代以降、日本各地に定着した民間系陰陽師の系譜を引くという。「すその祭文」を読み唱えたり、式神に通じる「式王子」と呼ぶ御幣を立てるなど、陰陽師との共通点は少なくない。

「今なお残る各地の祭祀を見て、それを司る人々に話を聴くことで、文献には記されていないことが浮かび上がってくる。民俗学のおもしろさはそこにあります」と斎藤教授。現在関心を持っているのが、陰陽道とも関係の深い神楽だ。「江戸時代以前の中世期、山間の村々では、仏教や陰陽道、修験道などが複雑に混合した神楽が繰り広げられました。謎に満ちたその世界を明らかにしたい」と語る。歴史に潜む人知を超えた物語を追う旅は、これからも続く。

いざなぎ流の日月祭

いざなぎ流の日月祭

BOOK/DVD

このテーマに興味を持った方へ、

関連する書籍・DVDを紹介します。

-

『陰陽師たちの日本史』斎藤英喜 KADOKAWA/角川選書

-

『読み替えられた日本書紀』斎藤英喜 KADOKAWA/角川選書

-

教員著作紹介

-

『増補 いざなぎ流 祭文と儀礼』法蔵館文庫

-

『折口信夫: 神性を拡張する復活の喜び』ミネルヴァ書房

-

『神楽と祭文の中世:変容する信仰のかたち』思文閣出版

-

『神話・伝承学への招待』思文閣出版