#文学#家族#日本#歴史#国際

魯迅は、いかにして生まれたのか。

その誕生の秘密は、日本にあった。

李 冬木佛教大学 文学部教授

Introduction

「狂人日記」や『阿Q正伝』などの作家として日本でも知られる魯迅。李 冬木教授は、魯迅の作品を形づくった知識の源を探るとともに、一介の青年・周樹人が世界的作家「魯迅」に生まれ変わった過程を明らかにした。

「狂人日記」をもって作家「魯迅」は誕生した

魯迅(1881-1936)は、中国現代文学の中で最も愛読される作家として、中国はもとより日本でもよく知られている。しかし彼の本名が「周樹人」であることを知る人は多くないだろう。「『魯迅』というペンネームが初めて使われたのは、1918年、初の中国現代小説といわれる『狂人日記』を発表した時でした。つまりそれ以前にいたのは一介の青年・周樹人にすぎません。この小説をもって作家『魯迅』は誕生したのです」と説明したのは、李 冬木教授だ。

李教授と魯迅研究との出会いは、中国・吉林大学の大学院生時代、伊藤虎丸の著書『魯迅と日本人-アジアの近代と「個」の思想』の第二章「魯迅と西洋近代との出会い」を中国語に翻訳したことだった。李教授は後に全編を中国語に翻訳。2000年に中国で出版された本書は、中国近代文学、とりわけ魯迅研究者で知らない人はいないといわれるほど多く読まれた。さらに、竹内 好の『近代の超克』も中国語訳し、中国で大反響を呼んだ。

このように李教授は、日本近代文学との関わりの中で魯迅研究を展開してきた。とりわけ研究の独自性が際立つのは、「魯迅」という作家がいかにして生まれたのかという点に焦点を当てたところにある。「魯迅が『狂人日記』を著すまでには、長い精神的・文学的準備期間がありました。その中でも最も重要なのは、1902年から1909年まで、7年半に及ぶ日本での留学期間だったと考えています。この期間に西洋思想と出会ったことが、周樹人が後に魯迅へと羽化するための知識を構成するキーポイントになりました」

衝撃的なモチーフ「食人」と「狂人」はどこから生まれたのか

「狂人日記」は、1918年に雑誌「新青年」4巻5号に掲載された、4800字余りの短編小説である。李教授によると、この小説には重要な二つの要素がある。一つは、読者に衝撃を与えるモチーフとして「喫人」、すなわち「食人」というイメージが提示されていること、もう一つは、それを暴露するのが「狂人」であるということだ。「この衝撃的な『食人』というイメージは、周樹人の中にどのように形成されたのか」。李教授は、明治以降の「食人」言説について調査・整理し、「食人」言説と魯迅との接点を探し出した。

「これまでの研究では、作品の形式はゴーゴリの同名小説から、また『人を食う』という非人間性を暴露するモチーフは、11世紀に北宋で編纂された歴史書『資治通鑑』から創作のヒントを得たとするのが一般的でした」と李教授。しかしそれだけでは魯迅の「食人」イメージの創出を説明するには不十分だと李教授は考えている。そこで明治期に「食人」、カニバリズムに関わる言説が登場した時代的背景を調べた。そこで発見したのが、モースとの接点だった。李教授によると、アメリカの動物学者モースは、1877年に日本を訪れた際に大森貝塚を発掘し、縄文時代に食人風習があったことを推定させる痕跡を発見、センセーションを巻き起こした。「それ以降『食人』という言説が、一般社会に浸透すると同時に、広範な学術領域でも議論されました。周樹人も、留学中にそれを知った可能性は十分考えられます」と推察する。

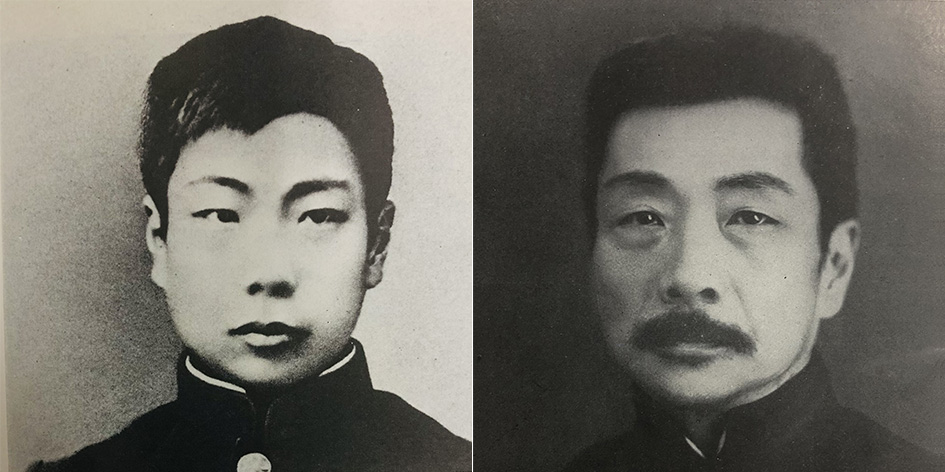

左:学習研究社第一巻より 日本留学時代の魯迅

左:学習研究社第一巻より 日本留学時代の魯迅右:成人の魯迅 1936年版『大魯迅全集』第一巻所収

加えて、魯迅が中国史における「食人」の事実に目を向けるきっかけとなった文献として、国文学者・芳賀矢一のベストセラー『国民性十論』(1907)の存在を挙げる。「この本で芳賀矢一は、日本の国民性を肯定的に陳述する文脈の中で、『支那』の食人時代の遺風を事例として取り上げています。その結果、支那人の食人の風習が支那人の国民性の一部と見なされることになりました。『国民性十論』に多大な影響を受けた周樹人が、『資治通鑑』の記述を目にして『やっぱり中国人は食人民族だった』と悟るに至ったことが、後の親友宛の書簡で明かされています」。

また李教授は、「狂人日記」におけるもう一つの重要なモチーフである「狂人」のイメージについても、それがいかに醸成されたのかを解き明かしている。明治期は言語史、思想史、文学史、世相や時代精神など、至るところに「狂人」の影が現れていたことを示すとともに、周樹人が留学中、ゴーゴリやゴーリキー、アンドレーエフ、チェーホフといった多くのロシア文学にインスパイアされ、「狂人美学」を確立した過程も明らかにした。「周樹人は、留学の全期間にわたって『狂人』言説の精神的洗礼を受け、自我の確立過程の一部としました。いわば日本で一つの『狂人』のひな型を持って帰国したのです」と説明した李教授。日本留学中に出会った「食人」「狂人」のイメージは周樹人の内面に深く刻み込まれ、数年の反芻と下準備を経て「狂人日記」として結実した。こうして作家「魯迅」が誕生したというわけだ。

魯迅の知られざる処女小説を解き明かす

最近、李教授は、魯迅の最初の小説『斯巴達之魂(スパルタのたましい)』について新しい研究成果を発表した。

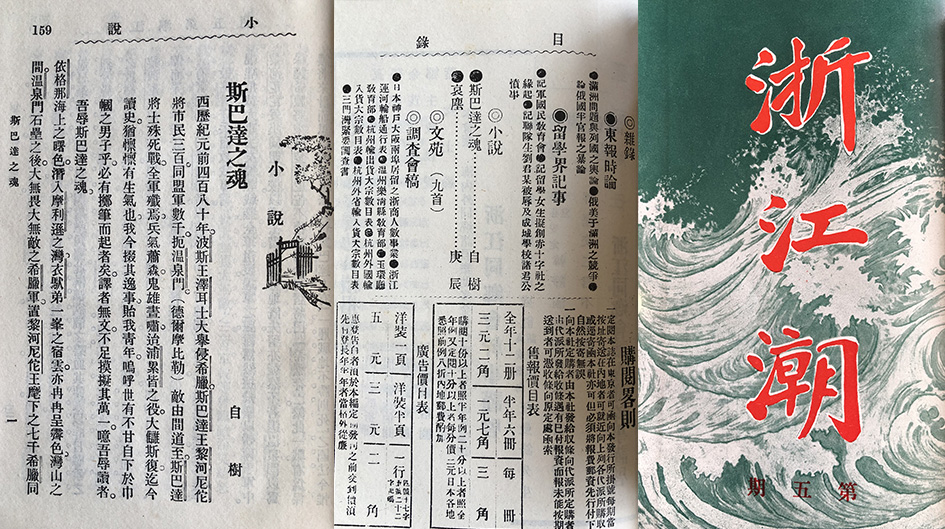

周樹人は、日本に留学した翌年の1903年6月、浙江省出身の留学生らで創刊した雑誌「浙江潮」の第5期および第9期に、「自樹」のペンネームでこの小説を発表している。李教授は、小説の舞台となっている古代ギリシアのスパルタに関する知識を周樹人がどのように得たのかを探索。梁啓超の書籍や、浮田和民の『西洋上古史』、『稿本希臘史(こうほんギリシアし)』、中西副松の『スパルタの武士道』などを詳らかにし、その知識の出所を突き止めた。

「明治期の日本を研究することは、中国にとっては自らを知る道程に他なりません。私が、『周樹人』がいかにして『魯迅』になったのかに関心を持ったのも、それ故です」と語った李教授。魯迅を通じて近現代の中国、そして日本を探究し続ける。

雑誌「浙江潮」の第5期に「自樹」のペンネームで掲載された魯迅の最初の小説『斯巴達之魂(スパルタのたましい)』

雑誌「浙江潮」の第5期に「自樹」のペンネームで掲載された魯迅の最初の小説『斯巴達之魂(スパルタのたましい)』

BOOK/DVD

このテーマに興味を持った方へ、

関連する書籍・DVDを紹介します。

-

『人類の知的遺産 69 魯迅』飯倉照平/講談社

-

『魯迅案内』竹内好 他編/岩波書店

-

『魯迅と世界文学』藤井省三/東方書店

-

『阿Q正伝・狂人日記 他一二編(吶喊)』魯迅 著 竹内好 訳/岩波文庫

-

教員著作紹介

-

『国民性十論』北京:生活 読書 新知 三聯書店

-

『魯迅精神史探源:「進化」與「國民」』、『魯迅精神史探源:個人・狂人・國民性』台北秀威資訊科技股份有限公司(2冊組)

-

『魯迅 救亡之夢的去向――従悪魔派詩人論到「狂人日記」』生活・読書・新知 三聯書店

李 冬木

/ 佛教大学 文学部教授

LI Dongmu