#国際#歴史#日本

現代に生きるヴェーバーの言葉。

その真意を究明する。

野﨑 敏郎佛教大学 社会学部教授

Introduction

マックス・ヴェーバーの講演録『職業としての学問』に数多くの誤読・誤訳があることを指摘した野﨑敏郎教授。詳細な調査に基づいてその全容を読解・解明し、長く隠されていた真意を突き止めた。

ヴェーバーの講演録『職業としての学問』は誤読されてきた

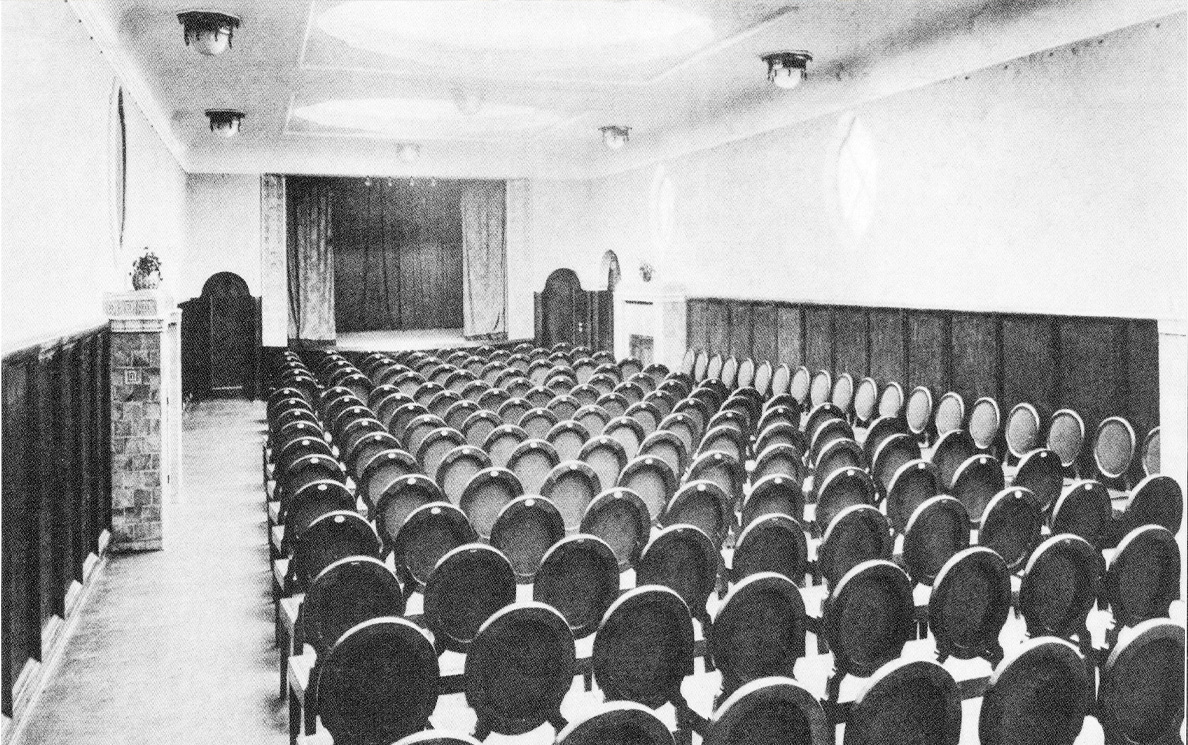

ミュンヒェン市内のシュタイニッケ書店の上階に設けられていた小ホール。講演『職業としての学問』は、まさにこの場所で語られた。

ミュンヒェン市内のシュタイニッケ書店の上階に設けられていた小ホール。講演『職業としての学問』は、まさにこの場所で語られた。

ドイツの社会経済学者マックス・ヴェーバー(1864~1920)は、社会学、経済学はもとより、社会科学全般にわたって膨大な業績を残したことで知られている。彼の講演録『職業としての学問』は、その論旨の現代性によって、1919年の出版から100年を経てなお高く評価され、日本でも読まれ続けている。

この大ロングセラーが、実は誤ってまったく異なる意味に解釈されてきた。そんな衝撃的な事実を明らかにしたのが、野﨑敏郎教授である。

「『職業としての学問』は、1917年と1919年の2度にわたって、ヴェーバーが大学生を前に行った講演の記録です」と説明した野﨑教授。教授によると、出版にあたり、ヴェーバーは、速記者が書き取った記録に大幅な追記を行った。同書には、話し言葉の中に突然長大かつ難解な説明文が挟み込まれるなど、ヴェーバーが加筆した痕跡が随所に見られる。「その結果、ドイツ人の専門家でさえも理解しにくい、きわめて難解な文章になっています」。加えて、本書が版を重ねる中で、後年の編集者によって何度も恣意的に文章が変更され、誤った編集がなされてきたことも、多くの誤読を招く要因となっているという。

野﨑教授は、ドイツで刊行されたマックス・ヴェーバー全集の各巻を点検するとともに、膨大な関連文献と未公刊史料を渉猟し、『職業としての学問』の成立に関する時代考証を進めた。そして、それまで誤読され「意味不明」とされてきた多くの謎を解明した。

講演録に登場する文献の出典や人物の正体を突き止めたこともその一つだ。ヴェーバーは講演の中で、さまざまな著作の文章や人物の言葉を引用しているが、そのほとんどは、どこに載っているのかが判然とせず、また誰の言葉なのかすら説明されていないケースもある。野﨑教授の調査によって、そのほとんどが明らかにされた。

とりわけ同書の誤読例としてよく知られているのが、ヴェーバーが言及した「老ミル」という人物だ。日米の翻訳者たちは、この人物をイギリスの哲学者ジェームズ・ミルであるかのように考えてきたが、野﨑教授は、ジェームズの息子で同じく哲学者のジョン・スチュアート・ミルの著作の中に、ヴェーバーが引用した記述を見つけた。この文献は、マックス・ヴェーバー全集の編纂者も見落としていたものだった。

正反対の意味に訳された従来の日本語版

「『職業としての学問』の従来の日本語訳は、原書よりもさらに読解が難しい。論旨が一貫しておらず、前後で言っていることが正反対のところもありました」と野﨑教授。その理由は、「これまでの日本語訳に多くの誤訳・曲解があるため」だという。野﨑教授は、原書の詳細な読解とドイツ語文法の掘り下げによって、従来の日本語版『職業としての学問』の中に致命的な文法上の誤りがあることを発見した。「代表的な誤りが、助動詞“müssen”の訳し方です。英語の“must”にあたるこのドイツ語には、『しなくてはならない』と『せざるを得ない』の二つの意味があります。ところがこれがすべて機械的に『しなくてはならない』と訳されたために、本来とは正反対の意味になってしまいました」と言う。

野﨑教授によると、『職業としての学問』においてヴェーバーは、近代ドイツの深刻な大学問題を鋭く批判した上で、「我々は、自分の職業や職分に尽くさざるを得ないが、それだけでは、近代社会と近代大学に特有の諸矛盾を打破することはできない。人間としての務めを果たす自覚的な闘争こそが必要だ」として、学者たちが、専門の枠を越えて社会に関わっていくことの重要性を力説している。ところが従来の日本語訳では、まったく反対に、「自分の狭い職業・職分にのみ尽力せよ」と主張しているかのように誤訳されてきた。本講演で最も重要な論旨が、完全に捻じ曲げられて、今日まで伝えられてきたのだ。野﨑教授の研究によって、初めてヴェーバーの真意が明示された。

ヴェーバーとラートゲンの足跡を辿る

「ヴェーバーが生きた時代から、二度の大戦を経て現代に至るまでの道のりを考えると、科学者たちが真に社会的な使命を果たしてきたとは言い難い。ヴェーバーは、学者が狭い世界に閉じこもることなく市民・社会と共闘し、困難を打ち破っていかなければならないという強い問題意識を持っていました。いまなお科学が殺戮や破壊に利用されている現実を鑑みれば、100年前のヴェーバーの主張が、現代にあってもいかに重要であるかが理解できます」と野﨑教授は言う。それゆえに、「ヴェーバーの言葉を正しく読解してこそ、その功績を現代に生かすことができます」と研究の意義を語る。

ミュンヒェンでヴェーバーが借りていた住居。彼は上階に間借りしていた。そして1920年6月14日に、ここで亡くなった。

ミュンヒェンでヴェーバーが借りていた住居。彼は上階に間借りしていた。そして1920年6月14日に、ここで亡くなった。

さらに野﨑教授は、ヴェーバー研究と同様カール・ラートゲン(1856-1921)の研究でも多くの成果を上げている。ラートゲンはヴェーバーとゆかりの深い社会経済学者だが、ほとんど研究されていない。野﨑教授はラートゲンの直系親族の協力を得て、これまで知られていなかった貴重な史料や遺品を調査し、いくつかの重要な新事実を見出している。さらに最近、ラートゲンが日本に滞在していた時期に書いた膨大な書簡の所在を突き止めた。「ヴェーバーとラートゲンの足跡から、近代の日本とドイツにおける社会科学研究の状況やその歴史的意味が見えてきます。さらにそこから、現代を生きる我々がどのような教訓を得られるか、その現代的意義を究明していきたい」。野﨑教授の研究への情熱は尽きない。

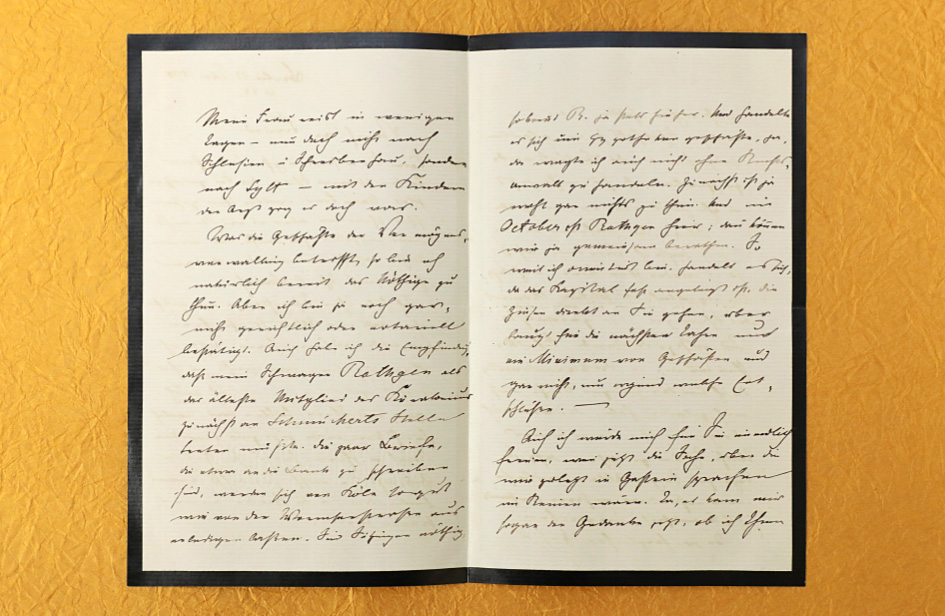

ラートゲンの義兄グスタフ・シュモラー(著名な経済学者)が縁者に宛てた書簡(1890年6月22日付)の現物(野﨑所蔵)。このなかで、このとき日本からドイツへの帰国途上にあったラートゲンに言及されている。

ラートゲンの義兄グスタフ・シュモラー(著名な経済学者)が縁者に宛てた書簡(1890年6月22日付)の現物(野﨑所蔵)。このなかで、このとき日本からドイツへの帰国途上にあったラートゲンに言及されている。

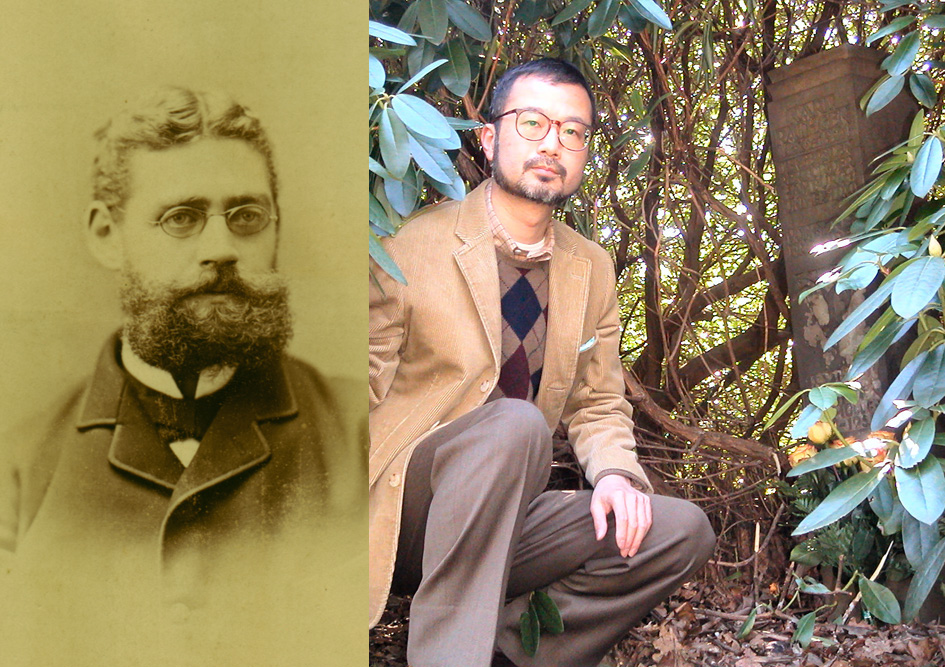

左:滞日時代のラートゲン(30歳前後)

左:滞日時代のラートゲン(30歳前後)右:2003年3月、ハンブルク郊外の墓地でラートゲンの墓石を発見

BOOK/DVD

このテーマに興味を持った方へ、

関連する書籍・DVDを紹介します。

-

『ヴェーバー入門』中野敏男/筑摩書房

-

『「働く喜び」の喪失』荒川敏彦/現代書館

-

『マックス・ヴェーバー研究の現在』宇都宮京子 他編/創文社

-

『大学改革の系譜』別府昭郎/東信堂

-

『法社会史』上山安敏/みすず書房

教員著作紹介

-

「ヴェーバーと『専門人』との距離―知の官僚制化に抗して―」創文社(『マックス・ヴェーバー研究の現在―資本主義・民主主義・福祉国家の変容の中で―』所収)

-

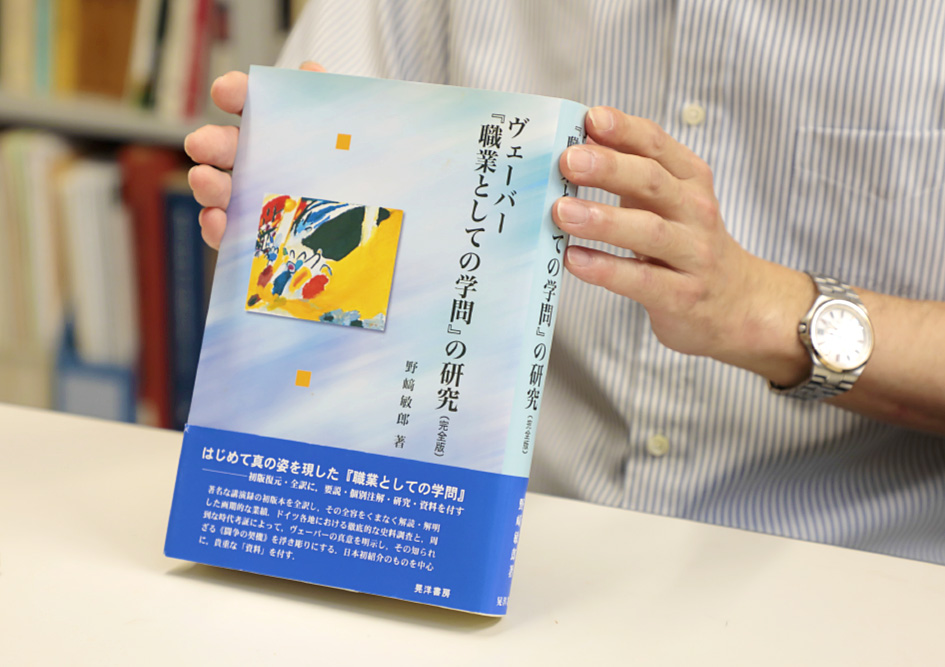

『職業としての学問(圧縮版)』晃洋書房

-

『ヴェーバー『職業としての学問』の研究(完全版)』晃洋書房

-

『大学人ヴェーバーの軌跡―闘う社会科学者―』晃洋書房

-

Karl Rathgen in Japan (1882-1890) 日本時代のカール・ラートゲン(1882-1890). Karl Rathgen (1856-1921): Nationalökonom und Gründungsrektor der Universität Hamburg. Reden gehalten beim Akademischen Festakt zum 150. Geburtstag, 24. Januar 2007, 16-18 Uhr, Hörsaal C Universitätshauptgebäude. Universität Hamburg, 2009

野﨑 敏郎

/ 佛教大学 社会学部教授

NOZAKI Toshiro

[職歴]

- 1993年4月~1995年3月 福岡教育大学教育学部講師

- 1995年4月~1997年3月 福岡教育大学教育学部助教授

- 1997年4月~2003年3月 佛教大学社会学部助教授

- 2003年4月~現在に至る 佛教大学社会学部教授