#仏教#地域#歴史

伝説の高僧・泰澄は実在したのか。

ゆかりの地でその痕跡を追う。

堀 大介佛教大学 歴史学部教授

Introduction

日本三霊山の一つ・白山を開いたと伝わる奈良時代の高僧・泰澄。長く架空の人物と考えられてきたが、堀 大介教授の膨大な考古学調査によって、実在した可能性を示す証拠が次々と明らかになってきた。

「伝説の高僧」泰澄実在の可能性を示す痕跡を発掘

福井県・石川県・岐阜県の3県をまたいでそびえる白山は、富士山・立山と並んで日本三霊山の一つに数えられ、古くから信仰の対象になってきた。この白山を開いたと伝わるのが、泰澄である。

泰澄は奈良時代に活躍した「伝説の高僧」として知られる。だが研究上は架空の人物と見なされてきた。そうした定説を揺るがす物証を次々と発見し、学術界に衝撃と議論を巻き起こしたのが堀 大介教授だ。

「泰澄の生涯を記した『泰澄和尚伝記』には、泰澄が682(天武天皇11)年6月11日、現在の福井県にあたる越前国麻生津に生まれ、767(神護景雲元)年3月18日、86歳で没したとあります。14歳で仏門に入り、越知山で修行を積んだこと、長じてからは天皇の病を治し、疫病を鎮めるなど都でも活躍したことが語られています。また全国に布教に赴いたことから、今も各地に泰澄伝承が残されています。しかし泰澄は国の正史などにその名が登場しないため、存在が疑問視されてきました」と堀教授は説明する。

堀教授が初めて泰澄の実在を考える片鱗を見つけたのは、考古学を研究し始めた大学院生の時だったという。泰澄が亡くなった地とされる福井県越前町の越知山大谷寺の裏山で、9世紀のものと推定される須恵器を発見したのだ。「調べてみると、そこが古代の山林寺院跡であることが判明しました。遺物は泰澄没後約60年以降のものでしたが、確かにここに寺院があったことを示す証拠が出たことで、にわかに泰澄の実在性が議論されるようになりました」。

墨書土器「大谷」(左から須恵器椀、須恵器杯、須恵器杯蓋)

墨書土器「大谷」(左から須恵器椀、須恵器杯、須恵器杯蓋)

2002年、堀教授が本格的な発掘調査を開始すると、9、10世紀の土師器や須恵器が次々と出土した。文字が墨書きされた土器も数多くあり、「神」や「大谷」、中には泰澄の「泰」を連想させる文字も確認されたという。

以来堀教授は、20年以上にわたって泰澄の修行地やゆかりの場所に足を運び、調べ尽くした。越知山の山頂付近では、奈良時代の須恵器2点を確認。泰澄が生きた時代の痕跡を捉えた。「この時代に誰かが越知山に登ったことは間違いありません。日常生活を営む場所ではありませんから、山林修行者だった可能性は高いでしょう。泰澄実在を思わせる物証といえます」と言う。堀教授は福井県だけでなく全国の800以上の伝承地を歩き、ますます泰澄実在への思いを深めていった。

伝記に記された逸話の舞台を見つけた

「泰澄の実在が疑われる理由として、『泰澄和尚伝記』が後世の創作であると見なされてきたことも挙げられます」と堀教授。伝記の写本がいくつか現存しているが、それらが書かれた年代が新しいことが、疑念を生んでいる。堀教授は、金沢文庫本・尾添本・平泉寺本・尊経閣文庫本・元和本と、現在知られている五系統の写本すべてを検討し、内容を細かく分析。その結果、元になった原伝があり、それに段階的に加筆されていったのではないかと考えるに至った。

「また先に述べた越知山山頂の山林修行の痕跡のように、『泰澄和尚伝記』に書かれた逸話を裏付けるような史料も見つかっています」。泰澄の最初の修行地として記されている「越知峯の坂本の岩屋」もその一つだ。伝記には、泰澄が14歳(11歳説あり)の時、夢のお告げを受けて坂本の岩屋で百辺礼拝し、「南無十一面観世音神変不思議」と唱えてから越知峯によじ登ったというエピソードがある。堀教授は越知山山中を歩き、「坂本の岩屋」とおぼしき場所を確認した。「まさにそびえ立つ岩壁を『よじ登った』先にありました。これは、現地を熟知した誰かがこの逸話を書いたことを物語っており、伝記の信憑性を高める一つだと考えられます」と分析する。

白瀧洞窟(坂本の岩屋の比定地か)

白瀧洞窟(坂本の岩屋の比定地か)

最初の神仏習合寺院の創建に泰澄が関わった?

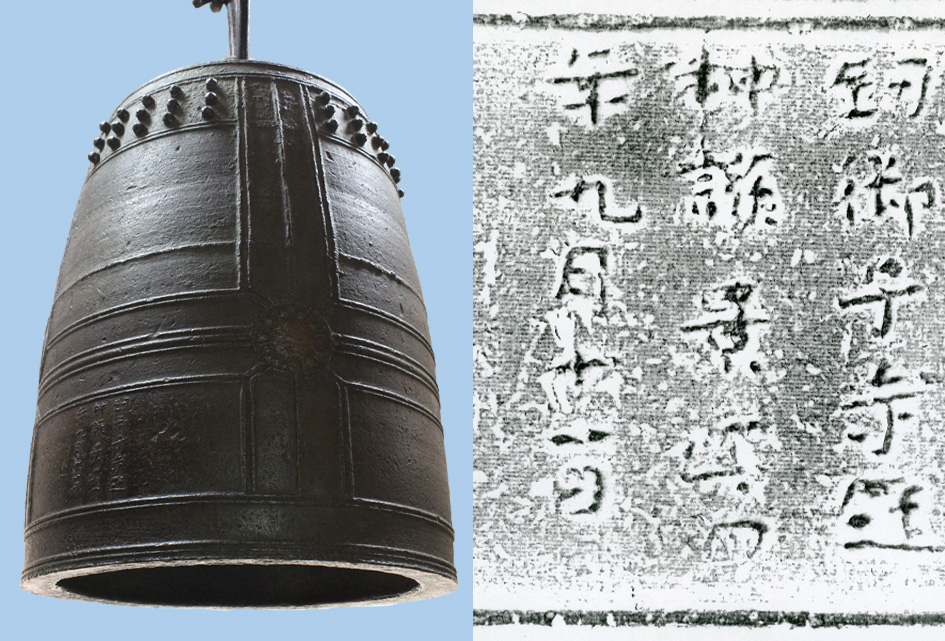

2010年、堀教授にとって泰澄研究への情熱をいっそうかき立てる新たな発見があった。泰澄が修行したとされる越知山の麓にある劔神社で、国宝の梵鐘の分析や境内の発掘調査を行った時のことだ。梵鐘には「剣御子寺鐘神護景雲四年九月十一日」と銘文が刻まれている。「『剣御子寺』は『剣御子神宮寺』を意味します。つまり神社の境内に建てられた寺であり、神仏習合寺院であることがわかりました」。年号から梵鐘が製作されたのは770年。寺院の成立はさらに古いと推察される。「境内の鎮守の森の発掘調査から、ここはおそらく奈良時代以前から神域であったと考えられ、劔神社の神宮寺が日本最古級の神仏習合の寺である可能性が出てきました」。

これは一体何を意味するのか。実は泰澄は、神仏習合の祖といわれているのだ。『泰澄和尚伝記』には、泰澄35歳の時、女性が夢に現れ、白山を開くよう導いたとある。翌年の717年、白山に登ると十一面観音が現れ、泰澄はそれが夢に出てきた白山神だと気づいたという。「神と仏が同体である」と悟ったというこの逸話が、泰澄が神仏習合の祖といわれる所以だ。「劔神社があるのは、泰澄の修行地越知山の麓。ここに最初期の神宮寺が創建されたのが偶然とは思えません。泰澄が導いた可能性は高いと考えています」。堀教授は全国にフィールドを広げて神仏習合の事例を調べ、さらなる物証を探している。

劔神社の梵鐘(国宝)と梵鐘の銘文

劔神社の梵鐘(国宝)と梵鐘の銘文

現在は、福井県にゆかりのあるもう一人の古代の偉人・継体天皇についても研究している。継体天皇は推古天皇の祖父であり、古代日本の国家のかたちを作ったとされるが、出自については諸説ある。堀教授は、文献史学と考古学の両方から事実に迫ろうとしている。堀教授の研究から、再び知られざる歴史の一面が明らかになるかもしれない。

BOOK/DVD

このテーマに興味を持った方へ、

関連する書籍・DVDを紹介します。

-

東大寺に気比・気多神 越の文化、都に影響及ぼす新聞連載(福井新聞)

-

継体大王の業績 国家安泰へ改革を断行新聞連載(福井新聞)

-

山の上の大首長墓 絶大な権力者が眠る聖地新聞連載(福井新聞)

-

越前国分寺はどこに 新説が登場、研究進展期待新聞連載(福井新聞)

教員著作紹介

-

『古代敦賀の神々と国家 古墳の展開から神仏習合の成立まで』雄山閣

-

『泰澄和尚と古代越知山・白山信仰』雄山閣

-

『地域政権の考古学的研究―古墳成立期の北陸を舞台として―』雄山閣

堀 大介/ 佛教大学 歴史学部教授

HORI Daisuke

[職歴]

- 2001年4月~2005年1月 朝日町教育委員会・生涯学習課・主事

- 2005年2月~2014年3月 越前町教育委員会・生涯学習課文化スポーツ室・学芸員

- 2014年4月~2020年3月 越前町教育委員会・織田文化歴史館・学芸員

- 2020年4月~2021年3月 越前町教育委員会・織田文化歴史館・館長補佐

- 2021年4月~現在に至る 佛教大学・歴史学部・教授

[受賞]

教員紹介