#こころ#ケア#家族

望む医療・ケア・暮らしを自分で決める。

「アドバンス・ケア・プランニング」という考え方。

濱吉 美穂佛教大学 保健医療技術学部准教授

Introduction

人生の最終段階の過ごし方について本人の意向を尊重するために「アドバンス・ケア・プランニング」という考え方が注目されている。濱吉 美穂准教授は、日本での普及と効果検証に取り組んでいる。

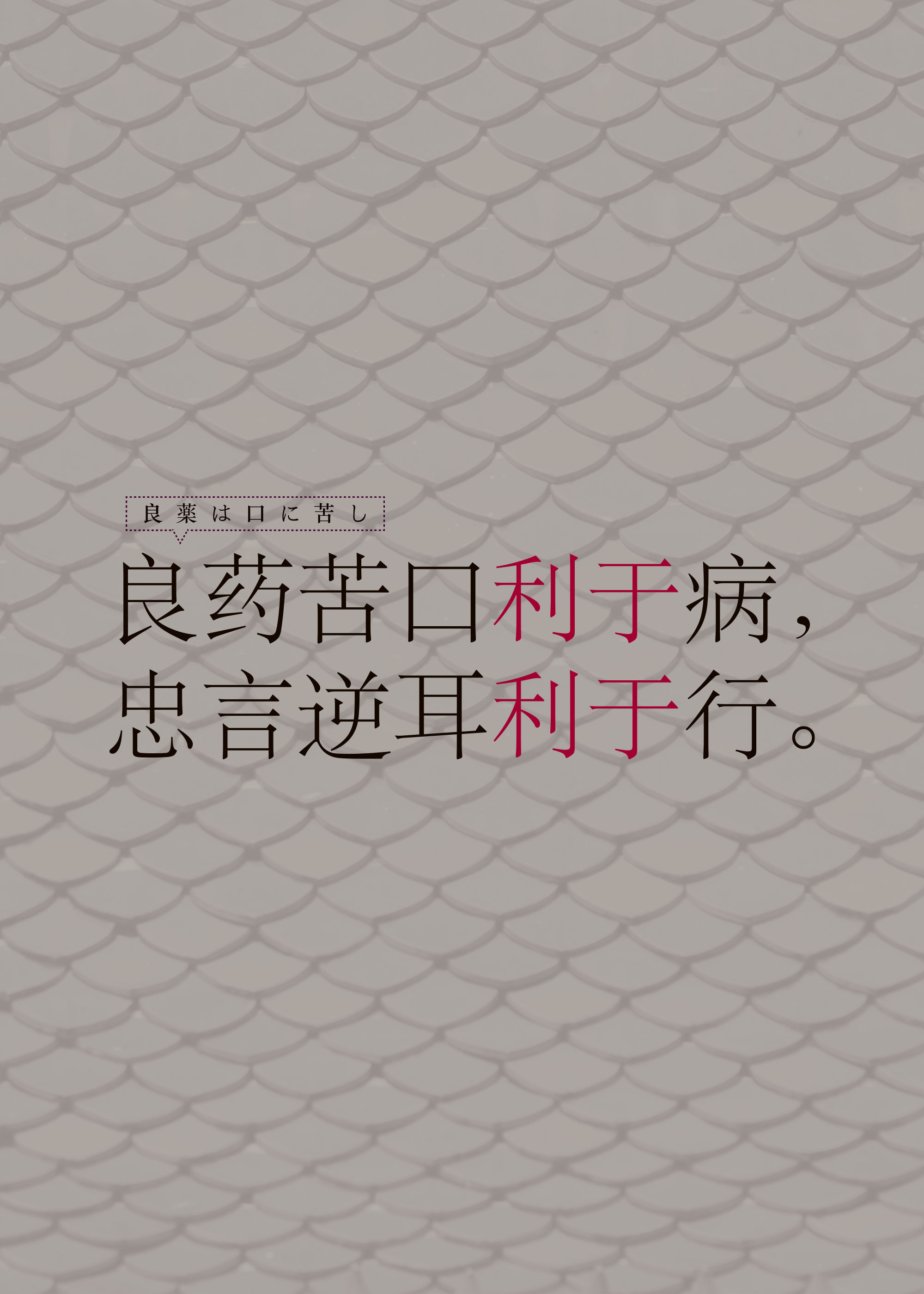

最期を迎える人の意志をいかに尊重するか

高齢化と医療技術の進展によって、いまや終末期の在り方は、一昔前と様変わりしている。例えば、人工呼吸器や胃ろう、苦痛を伴う治療といった、生命やQOL(生活の質)を左右する医療を続けるか否か。事前に意志表示していても、終末期になって本人の気持ちが変わったり、家族と意見が異なったりすることは少なくない。ましてや本人が意識不明や認知症になった場合は、その意志を確かめることもできない。

「最期の過ごし方について選択肢が増える中、欧米を中心に注目されるようになってきたのが、『Advance Care Planning(アドバンス・ケア・プランニング 以下、ACP)』という考え方です」と語るのは、濱吉美穂准教授だ。高齢者介護・看護の実践経験を踏まえ、「死を意識した人が、その生が終わる時まで最善の生を生きることができるよう支援するケア」、いわゆる「End of Life Care」について研究してきた。

ACPは、直訳すると“事前に(advance)医療ケア(Care)について計画すること(Planning)”となる。濱吉准教授は「ACPの定義についてはまだ議論の途中」だとした上で、2017年に欧米の研究で示された定義として「ACPとは、本人の将来的な治療やケアの目標と選好(価値観)を明確にした上で、その目標と選好について家族や医療介護従事者らと話し合うプロセスであり、また必要に応じてそれを記録し、常に見返すことができるようにする」ものであると紹介した。

大切なのは、本人と家族、医療介護従事者が

繰り返し話し合うこと

「そもそもACPは、米国で推進されていた終末期医療における『事前指示書』、すなわち『Advance Directive(アドバンス・ディレクティブ 以下、AD)』の限界点を補完するべく発展してきました。ADとは、終末期医療ケアや、意思決定能力が低下した際の代理意思決定者について事前に記した、いわば自らの最期に関する指示書です。」濱吉准教授は日本でいち早くADの重要性に着目し、一般の人々への啓発や医療介護従事者への教育、その効果の検証に取り組んできた。一般市民を対象にADの啓発教育を実施し、受講者の意識変化を検証した研究では、啓発教育に一定の効果があることを確かめている。2013年には、ADの普及を目的に、わかりやすくデザイン・編集した事前指示書「My Wish for LIFE」を作成した。

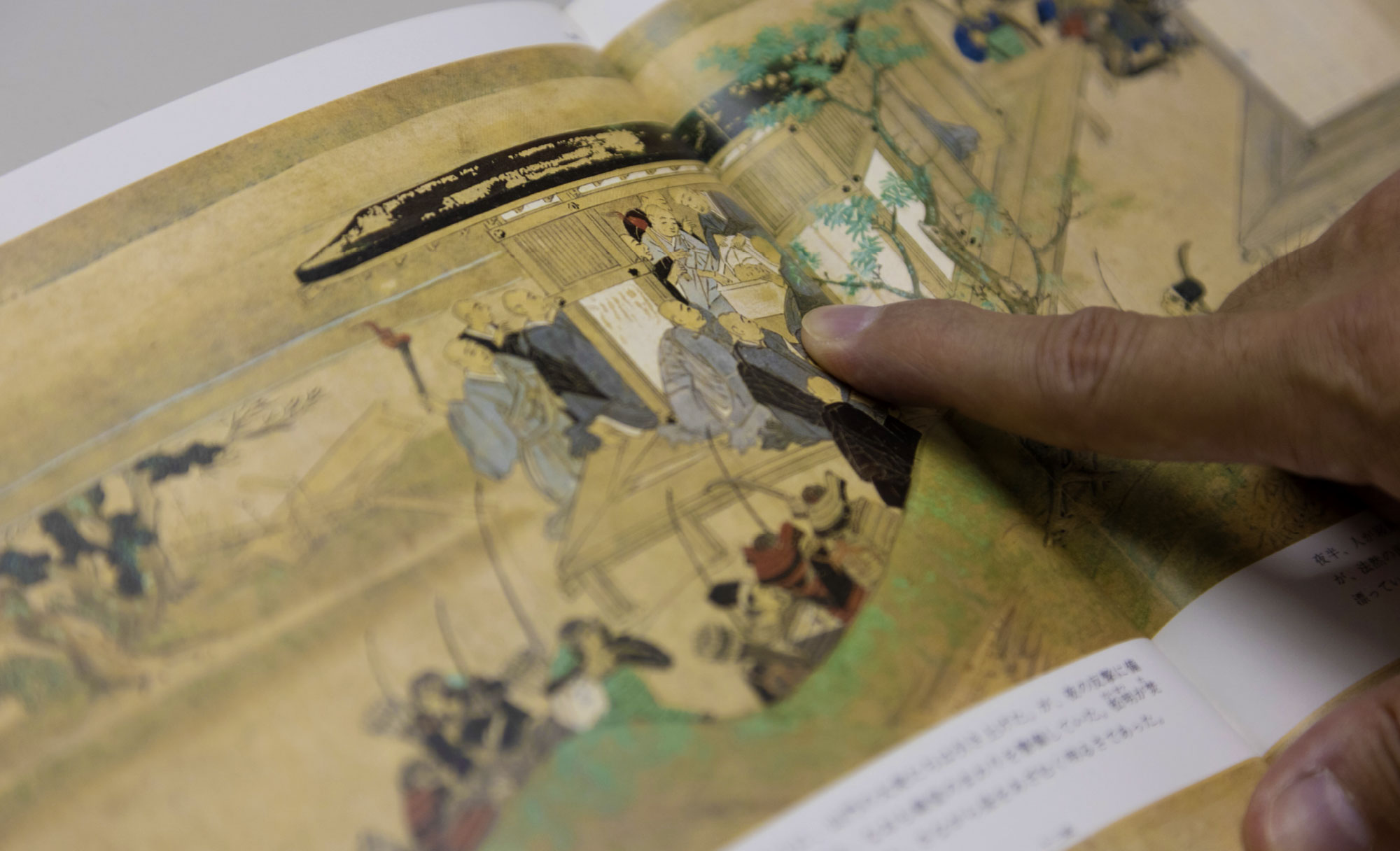

My Wish for LIFE

My Wish for LIFE

しかし『書面に書き記すだけでは本人の意思決定に対応できない』といった知見が欧米の研究で報告されるなど、次第にADだけでは本人の望む最期のケアを実現することが難しいという認識が広まってきたという。そこでADの課題を克服するべく新たに重要視されたのが、ACPである。

ACPの特長は、本人と家族、医療介護従事者が「対話を繰り返すプロセス」を重視する点にある。「一度自分の意志で決めたことでも、時とともに気持ちが変わることもあります。だから治療・ケアに対する思いを患者、家族、医療介護従事者など多様な関係者が共有し、繰り返し話し合いを続けることが大切なのです」。

医療介護従事者への教育と市民への

啓発を通じてACPの普及を目指す

欧米の後を追うように、近年、日本でもACPは医療現場で意識され、重要なトピックとして取り上げられるようになってきた。2018年に厚生労働省がACPの愛称を「人生会議」とし、普及に力を注ぐようになったことも認知度向上に一役買っている。

「しかしまだ医療介護の現場では『どのようにACPを進めたらいいのかわからない』という声が少なくありません」と濱吉准教授。そこでACP実践者が基礎知識と実践方法を理解するための教育パッケージを開発する他、ACPの実践法を具体的に示した「実践ガイド」を編纂。日本で初めて医療介護の現場に具体的で実行力のある実践ノウハウを提供した。2013年、「終末期ケアの質向上に向けたACP促進プログラムの開発と評価」に取り組んだ研究では、高齢者施設や急性期病院で医療・ケアスタッフ向けにACPの実践教育を行い、教育効果を実証した。また2018年には、地域包括ケアにおける医療職と介護職が共有するACPガイドラインの開発とその効果を検証する研究に着手。医療者と介護者がシームレスにACPを実践する仕組みづくりを始めるなど、日本におけるACP実践を先導している。

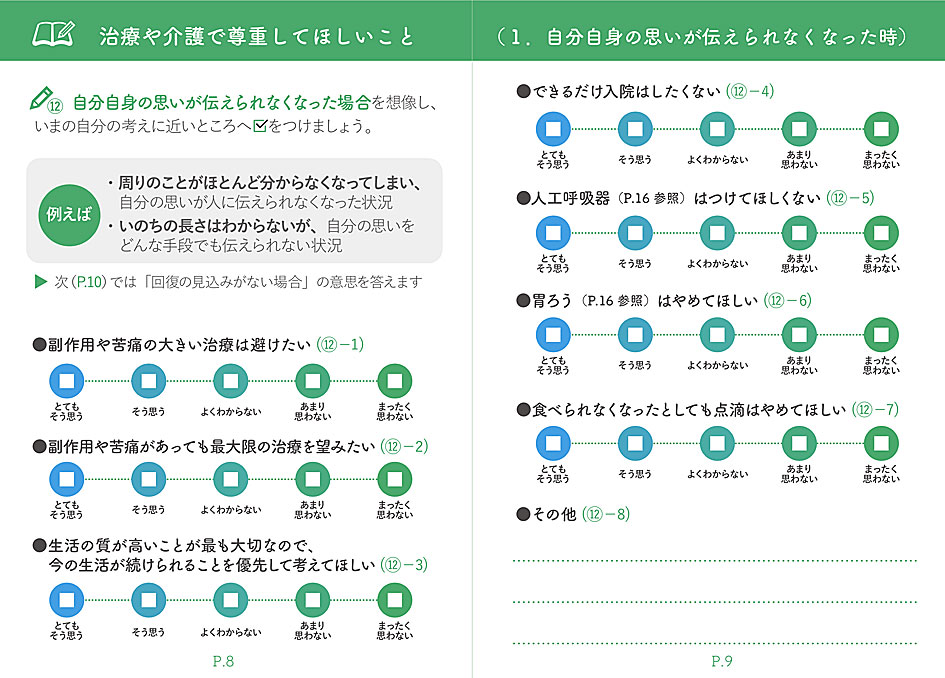

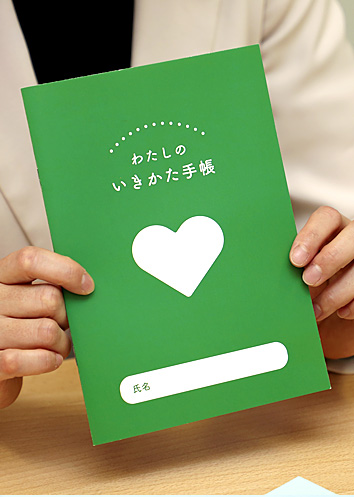

さらに「今後ACPを推進するためには、専門職者だけでなく、当事者となり得る一般市民の意識向上が欠かせない」との認識から、市民向けの啓発活動にも力を注ぐ。そこでACPを行うためのツールとして制作したのが、事前指示書に代わる「わたしのいきかた手帳」だ。冊子には、「不確定な未来をイエス・ノーの二択で決めるのは難しい」という声を反映し、「治療や介護で尊重してほしいこと」といった意志表示の項目を5段階のリッカート尺度で表記できるようにするなど独自の工夫を凝らした。

2018年に、ACPの普及を目指し、地域包括ケアを担う医療・ケア関係者と共に「チームACP」を結成。医療・介護の現場と連携してACP啓発活動などを展開している。2019年12月に開催した市民向けACP啓発講座には、280名を超える市民が参加。「人生会議」について考えるとともに、実際に自分の思いをノートに書いてみるなどACPを体験した。効果の評価については分析を待たねばならないが、「参加者からは総じて肯定的なフィードバックを得ました」と手ごたえを実感した濱吉准教授。今後も研究者の立場からACPの効果検証と普及に尽力していく。

わたしのいきかた手帳

わたしのいきかた手帳

BOOK/DVD

このテーマに興味を持った方へ、

関連する書籍・DVDを紹介します。

-

『わたしのいきかた手帳』acp-kaigi.jp

-

『ACP実践ガイド』池永 昌之、濱吉 美穂 編/中央法規出版

-

『ACP入門 人生会議の始め方ガイド』西川 満則、大城 京子/日経BP

-

『正解を目指さない!? 意思決定⇔支援 人生最終段階の話し合い』阿部泰之/南江堂

教員著作紹介

-

『新体系 看護学全書 在宅看護論』共著/メヂカルフレンド社

-

『強みと弱みからみた在宅看護過程』共著/医学書院

-

『緩和ケア・がん看護 臨床評価ツール大全』分担執筆/青海社

濱吉 美穂/ 佛教大学 保健医療技術学部准教授

HAMAYOSHI Miho

[職歴]

- 1994年4月~1999年3月 大阪市立大学医学部付属病院 病棟看護師

- 2000年4月~2002年3月 宝山寺福祉事業団デイサービスセンター寿楽 非常勤看護職員

- 2002年4月~2008年3月 松下電工エイジフリーケアマネジメントセンター神戸 ケアマネジメント

- 2008年4月~2011年3月 兵庫県立大学看護学部 助教

- 2012年4月~2017年3月 佛教大学保健医療技術学部 講師

- 2017年4月~現在に至る 佛教大学保健医療技術学部 准教授

最新記事

-

#国際#歴史#芸術#日本#ことば#文学

童謡「七つの子」に込められたメッセージとは。文学と芸術から時代を読み解く。

坂井 健佛教大学 文学部教授

-

#地域#こころ#貧困#ケア#家族#子ども#障害#環境

社会的養護で育まれた「人」との関係は

その後を生きる支えとなる

伊部 恭子佛教大学 社会福祉学部教授

-

#仏教#歴史#日本#文学

日本中世の歴史書から、

当時の人々の歴史認識を探る。

三好 俊徳佛教大学 仏教学部准教授

-

#こころ#健康#マイノリティ#ジェンダー

新しい制御メカニズムから

生殖を巡る謎を解き明かす。

小澤 一史佛教大学 保健医療技術学部教授

-

#環境#地域#京都

都市において人と自然の

共生のあり方を考える。

水上 象吾佛教大学 社会学部准教授

-

#子ども#こころ#障害#地域

生涯にわたる

自尊感情の発達を捉える。

箕浦 有希久佛教大学 教育学部講師

-

#ことば#国際#こころ

「中国語らしい表現」を読み解き、

背景に潜む考え方を照射する。

池田 晋佛教大学 文学部准教授

-

#こころ#国際#子ども

ドイツのビルドゥングから問い直す

子どもにとっての学びとは?

中西 さやか佛教大学 社会福祉学部准教授

-

#歴史

ローマ帝国の繁栄と衰亡。

辺境の地から新たな側面を浮き彫りにする。

南川 高志佛教大学 歴史学部 特別任用教員(教授)

-

#こころ#ケア#障害#健康#環境

認知症のある人の「ウェルビーイング」の

ために「活動の質」を評価する「A-QOA」。

白井 はる奈佛教大学 保健医療技術学部准教授

-

#地域#国際#日本

未曾有の人口減少を乗り越える一手とは?

政府の単位を超えた連携を考える。

原田 徹佛教大学 社会学部准教授

-

#障害#ケア#健康

歩行機能の回復をアシストする

歩行学習支援ロボットを開発。

坪山 直生佛教大学 保健医療技術学部教授

-

#地域#環境

原子力事故被害者への

完全賠償と損害賠償制度とは。

久保 壽彦佛教大学 社会学部教授

-

#子ども#芸術

音楽科授業における教師の力量形成。

高見 仁志佛教大学 教育学部教授

-

#仏教#歴史#京都

鎌倉期の新仏教を再考。

「法難」事件の真相に迫る。

坪井 剛佛教大学 仏教学部准教授

-

#こころ#国際#貧困#家族#子ども#健康

子どもたち自身が話し合い、

主体者となって考える「子どもの権利」。

武内 一佛教大学 社会福祉学部教授

-

#子ども#ケア#家族#障害#こころ

精神疾患のある親をもつ子どもを支える。

田野中 恭子佛教大学 保健医療技術学部准教授

-

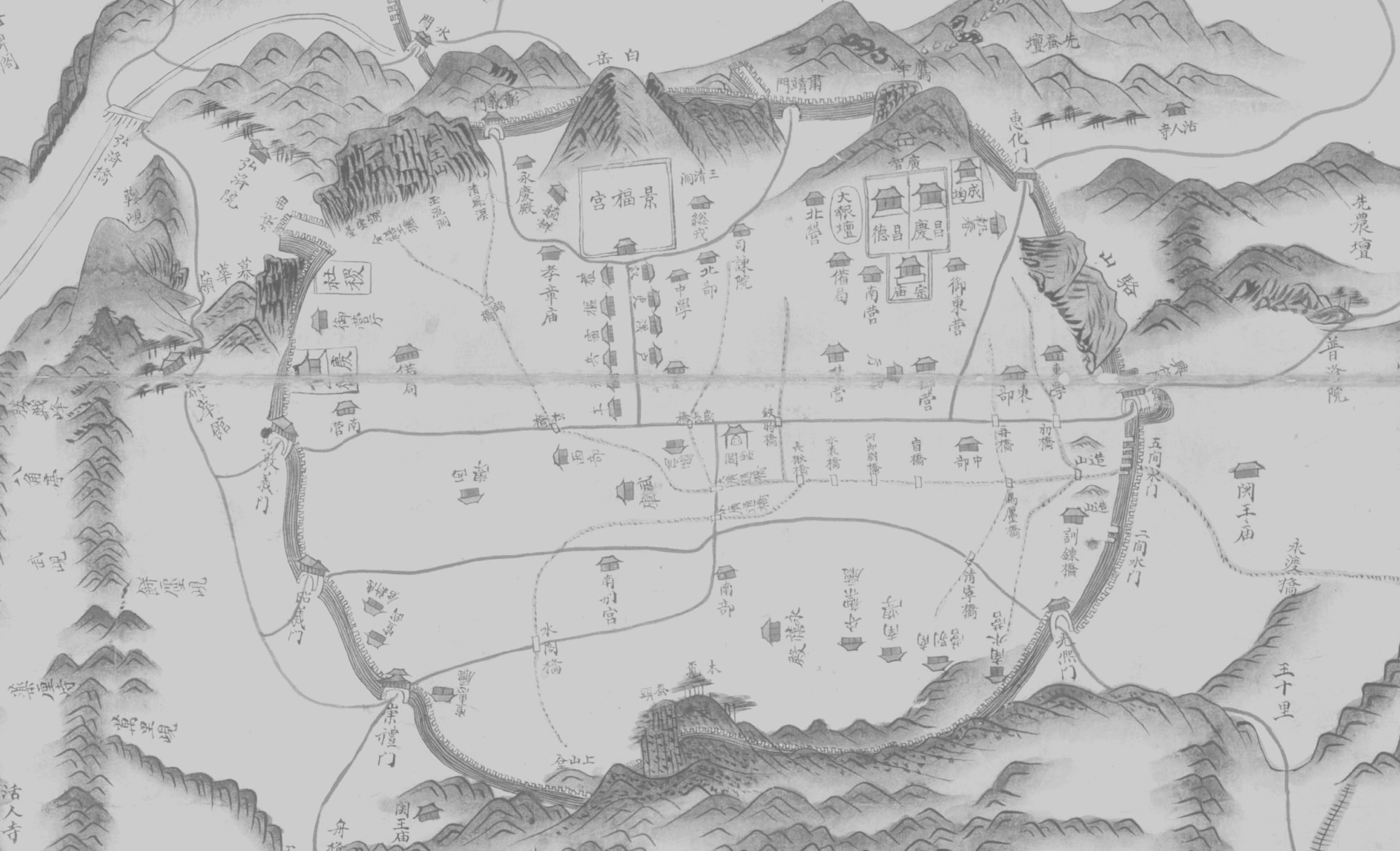

#地域#国際#歴史#日本#地図

日系薬品業者の大陸進出。

同業者組織と薬事制度から解き明かす。

網島 聖佛教大学 歴史学部准教授

-

#仏教#国際#マイノリティ

インドの不可触民解放運動の現在を人々の日常から描き出す。

根本 達佛教大学 社会学部准教授

-

#こころ#国際#ケア#健康#マイノリティ

「多文化間カウンセリング」の視点から考える民族的マイノリティへの心理援助

藤岡 勲佛教大学 教育学部准教授

-

#歴史#伝統#文学

現代に生きる「神話」に

多様化社会で共存するヒントを見る。

清川 祥恵佛教大学 文学部講師

-

#地域#ケア#障害#環境

変化する農山村の暮らしを支える、

農村ソーシャルワーク。

髙木 健志佛教大学 社会福祉学部教授

-

#仏教#地域#歴史

伝説の高僧・泰澄は実在したのか。

ゆかりの地でその痕跡を追う。

堀 大介佛教大学 歴史学部教授

-

#仏教#こころ#歴史#ことば#文学

現代ポップカルチャーに宿る

古代インドの思想。

細田 典明佛教大学 仏教学部教授

-

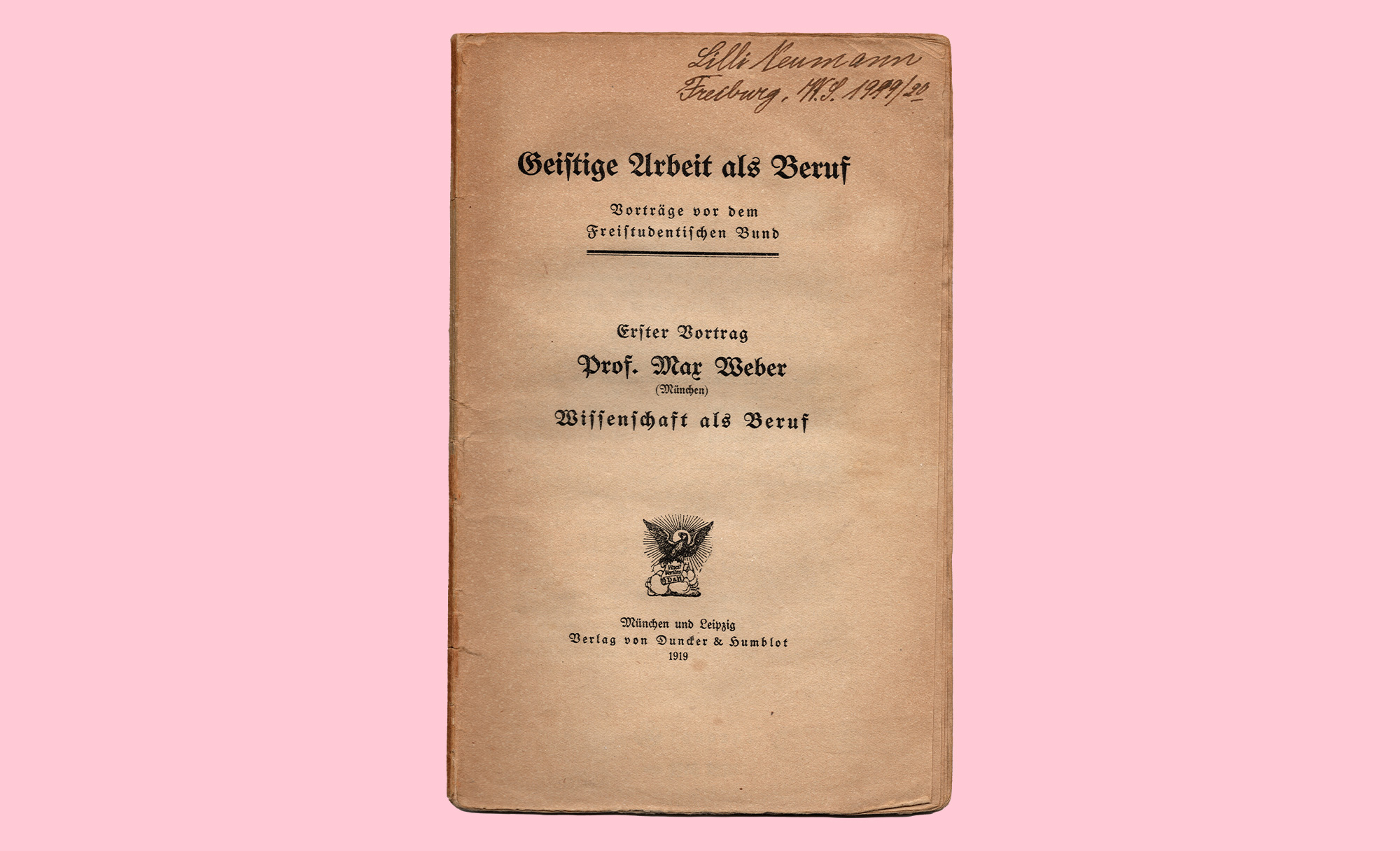

#国際#歴史#日本

現代に生きるヴェーバーの言葉。

その真意を究明する。

野﨑 敏郎佛教大学 社会学部教授

-

#障害#健康

働く障がい者の安全・健康を守る。

白星 伸一佛教大学 保健医療技術学部准教授

-

#歴史#日本

人事制度を通して眺める平安貴族社会の変遷。

佐古 愛己佛教大学 歴史学部教授

-

#国際#ことば#文学#環境#子ども#日本

豊かな言語体験を通して自然と英語力を

育む英語教育の授業づくり

赤沢 真世佛教大学 教育学部准教授

-

#文学#家族#日本#歴史#国際

魯迅は、いかにして生まれたのか。

その誕生の秘密は、日本にあった。

李 冬木佛教大学 文学部教授

-

#ケア#家族#子ども#ジェンダー

被災地で妊産婦や乳幼児の親を支える

助産師の役割を考える

早瀬 麻子佛教大学 保健医療技術学部講師

-

#地域#こころ#歴史#環境

地域の持続性向上に貢献。

都市施設が果たす博物館的役割。

堀江 典子佛教大学 社会学部准教授

-

#子ども#ことば#文学

学校教育に生きるユーモア・笑いの

可能性を探る。

青砥 弘幸佛教大学 教育学部准教授

-

#貧困#家族#子ども

気持ちを手がかりに「子どもの権利」を

知り、子どもとおとなの対話の機会をつくる

長瀬 正子佛教大学 社会福祉学部准教授

-

#仏教#歴史#京都

平安時代のスーパーヒーロー

陰陽師・安倍晴明の実像に迫る。

斎藤 英喜佛教大学 歴史学部教授

-

#地域#ケア#障害#マイノリティ

被災地における「いのちと暮らし」を守る支援とは?

社会福祉施設に求められるBCP

後藤 至功佛教大学 専門職キャリアサポートセンター講師

-

#歴史#国際#日本

大航海時代、東方を目指した旅行者に学ぶ異文化理解。

アイシュワリヤ・スガンディ佛教大学 文学部講師

-

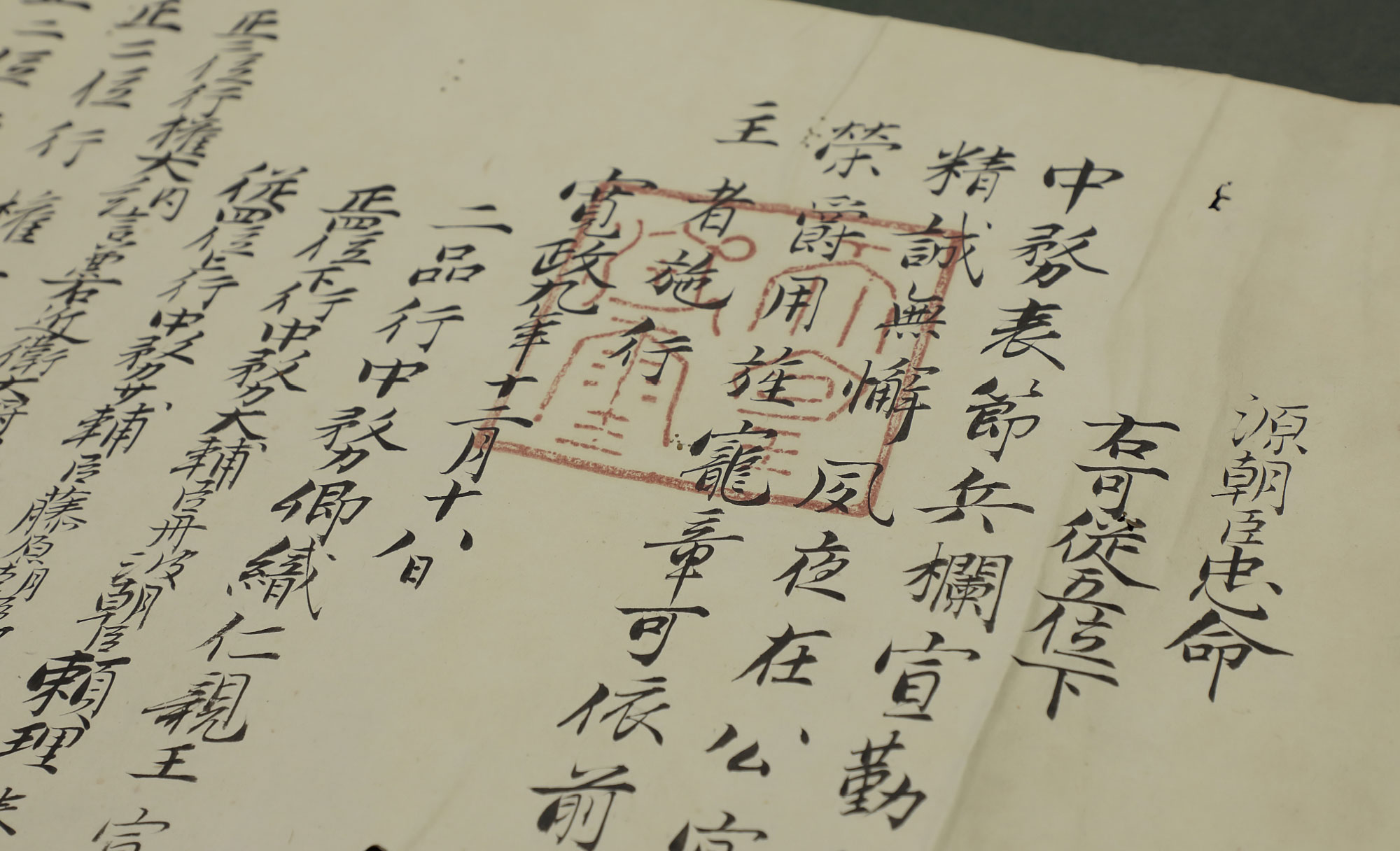

#国際#歴史#貧困

朝鮮王朝時代の「倉制度」から読み解く現代の救貧政策。

朴 光駿佛教大学 社会福祉学部教授

-

#こころ#ケア#家族

望む医療・ケア・暮らしを自分で決める。

「アドバンス・ケア・プランニング」という考え方。

濱吉 美穂佛教大学 保健医療技術学部准教授

-

#仏教#地域#こころ

お寺の社会活動が示す

「ともに生きる仏教」の可能性

大谷 栄一佛教大学 社会学部教授

-

#仏教#芸術#歴史

敦煌莫高窟の仏教壁画に

武則天の影響を見出す。

大西 磨希子佛教大学 仏教学部教授

-

#歴史#国際#日本

環太平洋海域に日本を位置づけ、

新しい近代史像を描く。

麓 慎一佛教大学 歴史学部教授

-

#子ども#芸術#こころ

「音楽の生命」を絵で表現する

「絵譜」を再生する。

臼井 奈緒佛教大学 教育学部講師

-

#障害#ケア#家族

障害者の母親として、女性として、

社会人として生きる現実を追う。

田中 智子佛教大学 社会福祉学部准教授

-

#マイノリティ#ジェンダー#地域

マイノリティが生きやすい社会とは?

男性運動、地域活動から探究する。

大束 貢生佛教大学 社会学部准教授

-

#京都#地域#伝統

民俗信仰に根差した京の祭りに見る

担い手たちの思い。

八木 透佛教大学 歴史学部教授

-

#健康#地図#環境#京都

京都の豊かな名所・旧跡を

リハビリテーションに役立てる。

赤松 智子佛教大学 保健医療技術学部教授

-

#ことば#文学#歴史

日本文学はどのように始まったのか

ー万葉の時代の文学表現を読み解くー

土佐 朋子佛教大学 文学部准教授

-

#ケア#家族#こころ

大切な人を看取り、生きていく。

「喪失」のその後の生き方を問う。

渡邉 照美佛教大学 教育学部准教授

-

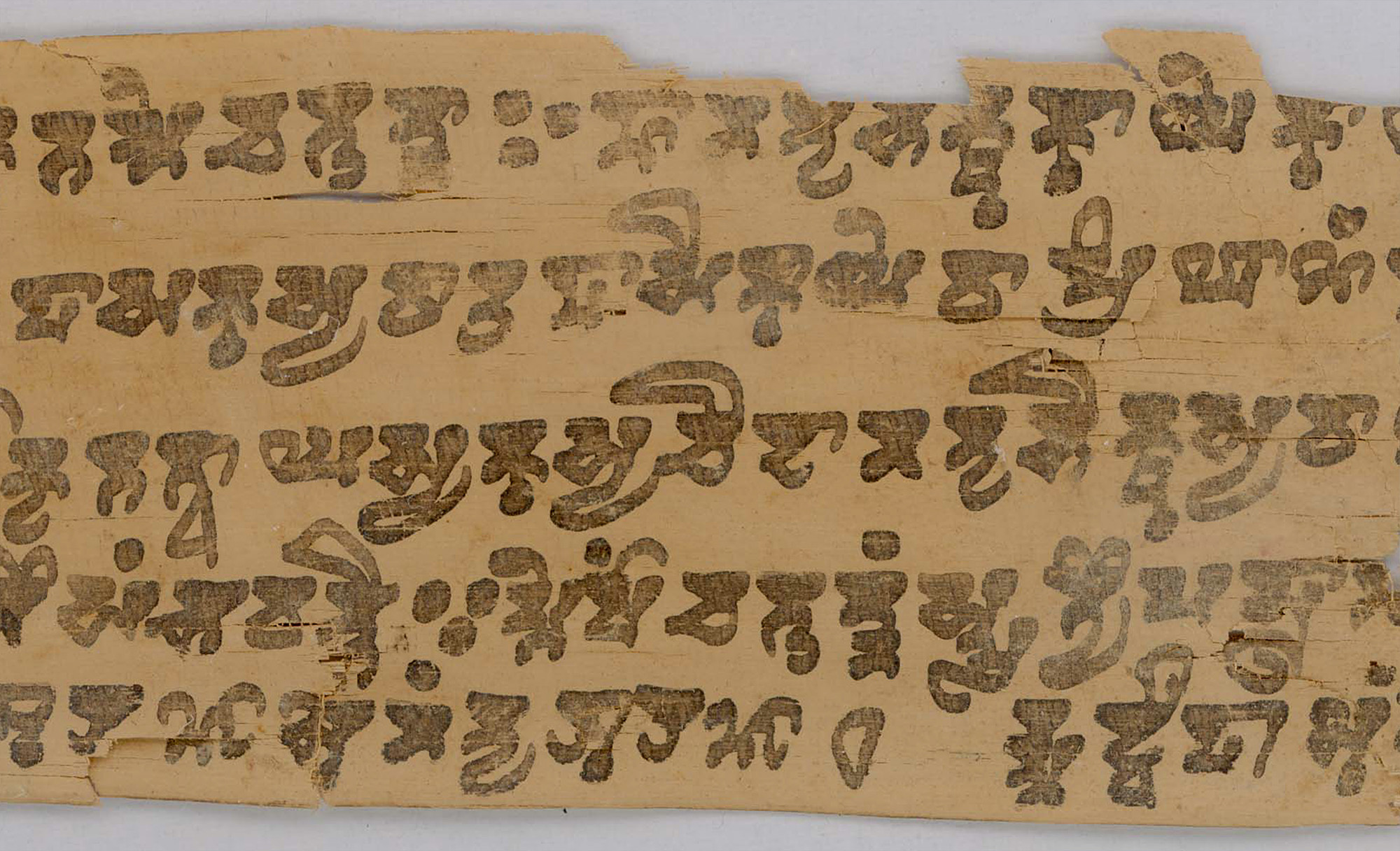

#仏教#国際#歴史

古代インドの仏教写本を解読し

ブッダの思想に迫る。

松田 和信佛教大学 仏教学部教授